概要

長谷工住まいのデザインコンペティションとは

「長谷工住まいのデザインコンペティション」は、建築やデザインを志す全国の学生を対象としたデザインコンペティションです。

このコンペは、学生の創造力を活かし、社会課題や時代の流れを反映した集合住宅のデザイン提案を募集します。優秀な作品には最優秀賞、優秀賞、佳作が贈られ、総額350万円の賞金が授与されます。審査は業界の専門家が行い、公開審査では学生と審査委員の質疑応答も実施されます。

2025年度テーマ

「100人の集落」

人類は社会的な生物であり,他者と共同生活をすることで文明を発展させてきました.しかし近年,自治会などの地縁やPTAなどの共同体は弱まり,人びとはお互いに独立した生活を繰り広げています.一方,SNSでは頻繁に他者と繋がり,流動的な人間関係が社会の大きな位置を占め始めています.集合住宅はこれまで「家族」を単位とした受け皿となってきました.しかし「家族」の解釈も多様化し,さまざまな事情による養子縁組や,似た境遇を持つ他者との集まりを家族と捉える人も現れています.家族の概念が拡張されているのです.育児や介護の助け合いが親族や地域社会を団結させてきたように,血縁がなくても結びつくことには、個別化していく社会を生き抜くための可能性が秘められているかもしれません.家族の概念の変化に伴い,集合住宅は大きく異なった様相となるはずです.そこで,拡張された家族が集まって暮らす「100人の集落」をテーマとします.集落では,家族を超えた協働が実践されてきました.拡張された家族がお互いに干渉し,暮らす集落を提案してください.それは干渉しすぎない関係のシェアハウスとは異なります.新たな集合住宅のプロトタイプとなるような「100人の集落」を期待します.敷地は地形の起伏や川があり,既存の建物もある一角です.そこに敷地面積1,000m2,容積率200%の集落を想定してください.周囲の敷地へ越境した提案も認め,既存建物を壊しても利用してもかまいません.1次審査を通過した上位4案による公開の2次審査で最優秀賞を決定します.

テーマ座談会 公開中(大会公式サイト)

第19回長谷工住まいのデザインコンペティションでは,コンペティション開催にあたり審査委員4名による本コンペのテーマについての座談会を開催しました.また,ゲスト審査委員の青井哲人さんにコメントをいただきました.ここでは,今回のコンペの狙いや課題を決定した経緯,さらには各審査委員が応募者に何を期待しているかについて語られています.本コンペに応募を希望される方は,必ずご一読ください.また,この内容は『新建築』2025年7月号にも掲載されています.

⇒ テーマ座談会を読む 2025年12月31日時点で学生であること. 審査委員長 乾久美子(乾久美子建築設計事務所代表・ 審査委員 藤本壮介(藤本壮介建築設計事務所代表) ゲスト審査委員 青井哲人(明治大学理工学部教授) ※1次審査通過4組より最優秀賞と優秀賞を決定します. 2025年9月30日(火) 提出物①(A1サイズ ヨコ使い1枚) 提出物②(①と同じ内容のPDFデータ(最大5MBまで)) 2025年11月下旬 2025年12月21日(日) 2026年1月30日(金) アイデアコンペ(2段階審査方式)1次審査で選出された上位4組に対して2次審査を実施します.2次審査では4組に,模型の提出(必須)のうえ,プレゼンテーションをしていただき公開審査を経て各賞を決定します. 住戸数は規定しません.ただし拡張家族も考慮した100人が住める集合住宅としてください. コンペティションに参加するためには,事前にコンペティション公式HP上の登録フォームから登録を行ってください. 必要事項を入力し送信後,e-mailで登録番号とデータ送付用URLが交付されます. 上記でも登録ができない場合は下記アドレスまでご連絡をお願いします. 下記2点の提出を必須とします. ②①と同じ内容のPDFデータ(最大5MBまで) 下記2点の提出を必須とします. 提出物②①と同じ内容のPDFデータ(最大5MBまで) 応募案(A1サイズ:ヨコ使い1枚)の表面右下に35ポイントの文字サイズで登録番号を明記してください.表面には,登録番号以外の応募者を特定できる内容は絶対に記入しないでください.また,裏面は白紙としてください. 応募案(A1サイズ:ヨコ使い1枚)同じ内容のPDFデータを最大で5MBになるよう調整し,登録時に付与される専用URLより提出してください.

株式会社新建築社「長谷工住まいのデザインコンペティション係」 課題に対する質疑応答はいたしません. 応募作品は未発表のものに限ります. 2008年「アパートメントI」で新建築賞受賞 1971年北海道生まれ 単著に『ヨコとタテの建築論』(慶應義塾大学出版会)、 ご連絡先: Jinji@haseko.co.jp

応募資格

(複数人で応募する場合は全員該当のこと)大学院,大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,専修学校(各種学校)など.審査員

横浜国立大学大学院Y-GSA教授)

増田信吾(増田信吾+大坪克亘建築設計事務所代表)

堀井規男(長谷工コーポレーション常務執行役員)賞金

※副賞として受賞作品のメタバース化を予定しております

(すべて税込み,賞金総額350万円)

2025年12月21日(日)に公開2次審査会・表彰式を行います.スケジュール

早期登録特典

登録・作品提出締切

2025年11月13日(木)必着

2025年11月13日(木)23:59まで一次審査結果発表

通過者・佳作入賞者に通知するとともに,当コンペティションHPで発表します.公開2次審査・表彰式

シェラトン都ホテル東京 醍醐(東京都港区白金台1-1-50)

通過4組は模型提出(必須)のうえ,プレゼンテーション,審査委員との質疑応答を経て,審査委員による公開審査会を行い,各賞を決定します.最終結果発表

『新建築』2026年2月号,およびコンペティション公式HPにて発表いたします.

応募要項

コンペ形式

計画条件

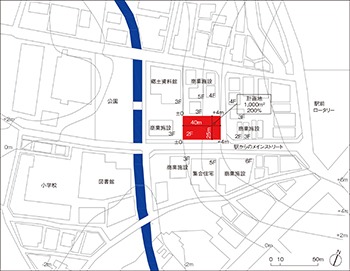

敷地面積は1,000m2,容積率は200%.

周囲の建物や敷地の利用提案も可能とします(敷地面積の20%まで).

周辺の道路幅員は南側15m,東側6m.敷地高低差は4m.

※敷地周辺との関係性を考えて提案すること.

※敷地は架空のものです.類似敷地への立ち入り・無断撮影等はご遠慮ください.

敷地周辺図登録方法

⇒ 応募登録はこちら

この登録番号とURLは応募にあたって必要となりますので,紛失しないよう,記録・保存してください.

また,複数の作品を応募する場合は,作品ごとに登録してください(同じメールアドレスは使用できません).

(ご連絡先: Jinji@haseko.co.jp )提出物

①応募案(A1サイズ:ヨコ使い1枚)

提案タイトル,コンセプト,平面図・断面図・立面図(縮尺は自由),パース,ドローイング,CG,模型写真,提案部分説明図,生産システムの提案(提出は自由)など,設計意図を表現したものを,ケント紙あるいはそれに類する厚紙でA1サイズ(594×841mmヨコ使い)の用紙1枚におさめること.表現の方法は自由とするが,立体(突起物や凹凸),額装・パネル化は不可.登録・作品提出締切

提出物①A1サイズ ヨコ使い1枚

2025年11月13日(木)必着

送付のみ受け付けます.バイク便不可.

2025年11月13日(木)23:59まで

登録時に付与される専用URLより提出してください.提出方法

①応募案(A1サイズ:ヨコ使い1枚)

上記を下記提出先に送付してください.②①と同じ内容のPDFデータ(最大5MBまで)

提出先

(必ず明記のこと)

〒100-6017

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング17階

電話 03-6205-4382

質疑

規定外の問題は応募者が自由に決定すること.

その他

応募作品は返却いたしません.

入賞後の,応募者による登録内容の変更は受け付けません.内容に変更があった場合は,改めて登録番号を取得してください.

同一作品の他設計競技との二重応募は失格となります.

当コンペティション応募作品の著作権は応募者に帰属しますが,入賞作品および選外佳作作品の発表に関する権利は主催者が保有します.

入賞後に著作権侵害やその他の疑義が発覚した場合は,すべて応募者の責任となります.また,そのような場合は主催者の判断により入賞を取り消すことがあります.

審査員プロフィール

審査委員長

乾久美子 (乾久美子建築設計事務所代表・横浜国立大学大学院Y-GSA教授)

1992年東京藝術大学美術学部建築科卒業

1996年イエール大学大学院建築学部修了

1996~2000年青木淳建築計画事務所

2000年乾久美子建築設計事務所設立

2011~16年東京藝術大学美術学部建築科准教授

現在,横浜国立大学大学院Y-GSA教授

2015年「共愛学園前橋国際大学4号館 Kyoai Commons」で

日本建築学会作品選奨受賞

2017年「七ヶ浜町立七ヶ浜中学校」で日本建築学会作品選奨受賞

2020年「延岡駅周辺整備プロジェクト」で日本建築学会賞受賞審査委員

藤本壮介(藤本壮介建築設計事務所代表)

1994年東京大学工学部建築学科卒業

2000年藤本壮介建築設計事務所設立

2004年「伊達の援護寮」でJIA 新人賞受賞

「情緒障害児短期治療施設(現:児童心理治療施設)」で

AR AWARDS 2006大賞および2007年度日本建築大賞受賞

2013年サーペンタインギャラリーサマーパビリオンの設計者に選定される

2014年仏モンペリエ市のフォリー(集合住宅)設計競技最優秀賞

2016年パリの大規模都市再生計画「Réinventer Paris」の一つ

「Pershing」地区の大規模都市開発コンペで最優秀賞.パリ事務所を設立.

2020年,2025日本国際博覧会の協会事務局会場デザインプロデューサーに就任.増田信吾 氏(増田信吾+大坪克亘建築設計事務所代表)

2007年武蔵野美術大学卒業

2007年増田信吾+大坪克亘共同主宰

2015年コーネル大学Baird Visiting Critic

2019~22年明治大学特任准教授

2023年香港大学客員教授,ハーバード大学大学院客員教員

「躯体の窓」で2014年AR Award 2014大賞,

「Living Pool」で2016年第32回吉岡賞,「窓の庭」で

2024年東京建築士会住宅建築賞金賞

著書に『Adaptation 増田信吾+大坪克亘作品集』(TOTO出版,2020)堀井規男 氏 (長谷工コーポレーション 常務執行役員(設計部門 エンジニアリング事業部長))

1990年武蔵工業大学(現:東京都市大学)工学部建築学科卒業後,

長谷工コーポレーション入社

現在,長谷工コーポレーション常務執行役員ゲスト審査委員

青井哲人 (明治大学理工学部教授)

1992年京都大学工学部建築学科卒業

1994年同大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了

1995年同博士課程中退

神戸芸術工科大学助手、人間環境大学准教授をへて、

2008年明治大学理工学部准教授

2017年〜同教授/2023年〜ジャジャハウス管理人

『彰化一九〇六年』(acetate)ほか。

共著に『戦後空間史』(筑摩選書)、『世界建築史15講』(彰国社)、

『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会)、

『沖縄と琉球の建築|Timeless Landscapes 3』(millegraph)、

『日本都市史・建築史事典』(丸善)、『シェアの思想』(LIXIL出版)

ほか多数。お問い合わせ先

主催・協賛

主催:株式会社長谷工コーポレーション

後援:株式会社新建築社

大会公式サイト

大会公式サイト:長谷工住まいのデザインコンペティション 大会公式サイトへ

© 2025 建築系学生・建築好きにおすすめ『建築を次の世代に伝えるための情報サイト』LUCHTA(ルフタ)