【結果報告】【各賞決定】SDL:Re-2020(せんだいデザインリーグ2020卒業設計日本一決定戦 代替企画)

せんだいデザインリーグ2020

卒業設計日本一決定戦代替企画

SDL:Re-2020

最新の結果情報をお知らせいたします。

『SDL:Re-2020』映像配信

【配信中】配信日時:3月8日(日)14:30~

| 大会概要 | SDL:Re-2020 |

|---|---|

| 日時 | 2020年3月8日(日) |

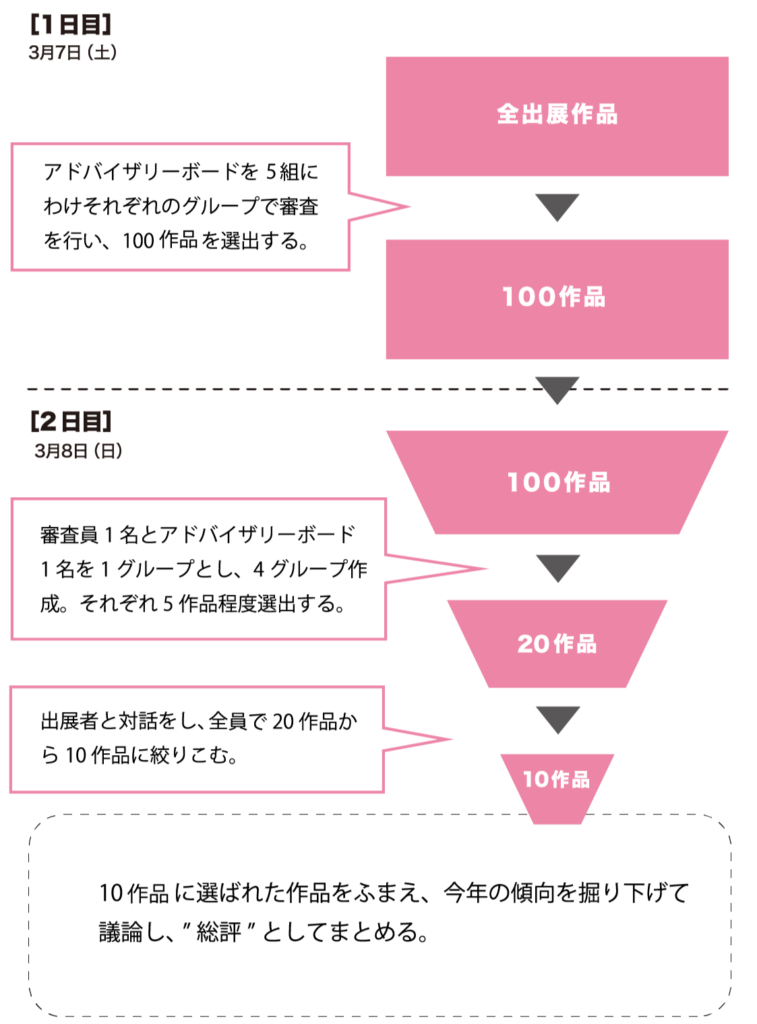

| 審査方法 |

|

| 公式サイト | SDL:Re-2020公式 |

| 主催 | 仙台建築都市学生会議 |

『SDL:Re-2020 日本一』

| 日本一 | 344 出雲に海苔あり塩あり 岩海苔と神塩の生産観光建築 岡野元哉(島根大学) |

|---|---|

| 日本二 | 241 TOKIWA計画 都市変化の建築化 丹羽達也(東京大学) |

| 日本三 | 55 建築と遊具のあいだ 関口大樹 (慶応義塾大学) |

『審査員賞』

| 金田充弘賞 | 375 嗅い 記憶の紡ぎ方を再起させる特別な感覚 和出好華、稲坂まりな、内田鞠乃(早稲田大学) |

|---|---|

| 野老朝雄賞 | 344 出雲に海苔あり塩あり 岩海苔と神塩の生産観光建築 岡野元哉(島根大学) |

| 冨永美保賞 | 241 TOKIWA計画 都市変化の建築化 丹羽達也(東京大学) |

| 永山祐子賞 | 195 Omote-ura・表裏一体都市 都市分散型宿泊施設を介したウラから始まる「私たちの」再開発計画 服部秀生(愛知工業大学) |

『11選』

| 3 | 住み継ぎ 西田静(東京大学) |

|---|---|

| 13 | 「文章-ドローイング-空間」の連想ゲーム 設計手法のプロトタイプの提案 寺島瑞季 (東京都市大学) |

| 18 | 便乗する建築 和紙産業の作業工程を機能分解し地域資源として共用 田所佑哉(九州産業大学) |

| 55 | 建築と遊具のあいだ 関口大樹 (慶応義塾大学) |

| 72 | 小さな環境 風景のリノベーションにおける用水と人の新たな関わり方 宮下幸大(金沢工業大学) |

| 170 | leisure commons 職住一体のオフィス街における余暇空間の提案 金沢美怜 (近畿大学) |

| 241 | TOKIWA計画 都市変化の建築化 丹羽達也(東京大学) |

| 344 | 出雲に海苔あり塩あり 岩海苔と神塩の生産観光建築 岡野元哉(島根大学) |

| 375 | 嗅い 記憶の紡ぎ方を再起させる特別な感覚 和出好華、稲坂まりな、内田鞠乃(早稲田大学) |

| 404 | 母は柔しく、父は剛く。そして子は鎹 諫早湾干拓堤防道路ミュージアム&ラボ 田口正法(熊本大学) |

| 450 | 風景へのシークエンス 八木耀聖(千葉大学) |

『20選』

| 3 | 住み継ぎ 西田静(東京大学) |

|---|---|

| 13 | 「文章-ドローイング-空間」の連想ゲーム 設計手法のプロトタイプの提案 寺島瑞季 (東京都市大学) |

| 18 | 便乗する建築 和紙産業の作業工程を機能分解し地域資源として共用 田所佑哉(九州産業大学) |

| 28 | 不図 図面に載らない線を引く 渡邉 憲成(北海学園大学) |

| 55 | 建築と遊具のあいだ 関口大樹 (慶応義塾大学) |

| 63 | 見えない壁をこえて ハンセン病を辿る資料館 原田秀太郎(名古屋市立大学) |

| 72 | 小さな環境 風景のリノベーションにおける用水と人の新たな関わり方 宮下幸大(金沢工業大学) |

| 149 | Re.Perception Base 出会いの群生建築 土田昂滉(佐賀大学) |

| 151 | SQUATTERS 岩崎正人 (日本大学) |

| 170 | leisure commons 職住一体のオフィス街における余暇空間の提案 金沢美怜 (近畿大学) |

| 174 | 暗渠再生 中村美月 (日本大学) |

| 195 | Omote-ura・表裏一体都市 都市分散型宿泊施設を介したウラから始まる「私たちの」再開発計画 服部秀生(愛知工業大学) |

| 233 | アメヤ横丁解放区 人のインフラがつくる風景 村上卓也、小濵まほろ、吉川伊織、(早稲田大学) |

| 241 | TOKIWA計画 都市変化の建築化 丹羽達也(東京大学) |

| 291 | 葡萄畑のある暮らし 耕作を媒介とした新たな公共の提案 大久保尚人(芝浦工業大学) |

| 344 | 出雲に海苔あり塩あり 岩海苔と神塩の生産観光建築 岡野元哉(島根大学) |

| 351 | 個と孤が連なって 岡崎あかね(大阪大学) |

| 375 | 嗅い 記憶の紡ぎ方を再起させる特別な感覚 和出好華、稲坂まりな、内田鞠乃(早稲田大学) |

| 404 | 母は柔しく、父は剛く。そして子は鎹 諫早湾干拓堤防道路ミュージアム&ラボ 田口正法(熊本大学) |

| 450 | 風景へのシークエンス 八木耀聖(千葉大学) |

『100選』

| 3 | 住み継ぎ 西田静(東京大学) |

|---|---|

| 8 | 船を解くことと建築 千葉拓 (東京大学) |

| 13 | 「文章-ドローイング-空間」の連想ゲーム 設計手法のプロトタイプの提案 寺島瑞季 (東京都市大学) |

| 14 | 胎内堂宇 江馬良祐 (関西大学) |

| 18 | 便乗する建築 和紙産業の作業工程を機能分解し地域資源として共用 田所佑哉(九州産業大学) |

| 20 | 伝統を漉く 三つの生業を介した伝統技術の継承と地域再生計画 辰巳詞音(島根大学) |

| 22 | PUBLIC VIEWING TOWER ターミナルビスタの立体的構築による娯楽の再考 佐藤大哉、久山遼、松井紅葉(早稲田大学) |

| 28 | 不図 図面に載らない線を引く 渡邉 憲成(北海学園大学) |

| 31 | 棲家 侵食されることを前提とした在り方 山本彩菜(九州産業大学) |

| 34 | 「切断」すること、それは「繋ぐ」こと 横畑佑樹(日本大学) |

| 38 | Apartmentコウボウ 郊外集落における生業集約型賃貸住宅 皆戸中秀典(愛知工業大学) |

| 44 | PLACE FOR FOREST DIVERS 小金澤 将達(工学院大学) |

| 46 | 死シテ生ヲ為ス 建築のはじまりから富士山噴火に伴う機能喪失、自然へ還るまで 古城 偉央理(神奈川大学) |

| 47 | ツカノマド的家族 これからの家族のカタチと渡る暮らし方の提案 湯川 絵実(京都大学) |

| 51 | 日光・花家体の住処 宮崎 千遥(宮城大学) |

| 52 | DNA of Architecture 小林家系における慣習的な設計手法の確立 小林友哉(東京都市大学) |

| 55 | 建築と遊具のあいだ 関口大樹 (慶応義塾大学) |

| 59 | ”Like”の肖像 インスタグラミズムの美学の分析と建築への応用、あるいは積丹の大地と新たな蒸留酒への賛歌 人見文弥(京都工芸繊維大学) |

| 62 | 蛇落地佳渓 原風景として刻まれる慰霊と祝祭の空間 久永和咲(京都大学) |

| 63 | 見えない壁をこえて ハンセン病を辿る資料館 原田秀太郎(名古屋市立大学) |

| 71 | 感情トリガー装置 建築への感情心理学的アプローチ 松島 佑宜(金沢工業大学) |

| 72 | 小さな環境 風景のリノベーションにおける用水と人の新たな関わり方 宮下幸大(金沢工業大学) |

| 78 | 霧と幻想のシークエンス 建築の形態操作を用いた空間体験の研究 関野洸汰(芝浦工業大学) |

| 87 | 数%の居場所 建築やりすぎたくない 谷寿歩(日本大学) |

| 89 | 遺産の余韻 齋藤柊(東北大学) |

| 90 | 触風景 坂本修也(北海道科学大学) |

| 91 | Connected House When we design for sharing, we all benefit ULEMJJARGAL BILEGUUTEE(豊橋技術科学大学) |

| 93 | 死の寓話 稲野邊義紀(日本大学) |

| 94 | 死街地キャンバス自治区 柳瀬真朗 (九州大学) |

| 97 | タブラ・ラーサから50年 CHEN KEN(神戸大学) |

| 106 | 他者から見た世界 新たな感覚の扉を開く実験的建築 樋口紗矢(九州大学) |

| 107 | のぞむ文化の結節点 棚田有登、河合七海、神谷悠大(早稲田大学) |

| 115 | 馬搬ぶ暮らし share horse計画 嶋田千秋、五十嵐萌乃、田中陽菜(早稲田大学) |

| 118 | 水辺のpassage 御茶ノ水に奏でる音風景 車田日南子(芝浦工業大学) |

| 122 | 三◯二◯、天と地の結ぶ光の詩 長谷川将太郎(千葉大学) |

| 124 | 経験を描く まちそのものになる 亀田菜央(大阪大学) |

| 127 | 万物流転 変容するコミュニケーションのかたち 西丸美愛子(大阪大学) |

| 136 | 服飾と建築 関港(千葉工業大学) |

| 149 | Re.Perception Base 出会いの群生建築 土田昂滉(佐賀大学) |

| 151 | SQUATTERS 岩崎正人 (日本大学) |

| 170 | leisure commons 職住一体のオフィス街における余暇空間の提案 金沢美怜 (近畿大学) |

| 174 | 暗渠再生 中村美月 (日本大学) |

| 177 | 記憶を用いた建築の転生 紀伊國屋ビルディングを対象として 坂上直子(工学院大学) |

| 178 | BORDERLESS ARCHITECTURE 国境におけるあそび場の提案 小山田駿志(日本大学) |

| 180 | 地球野菜鉢 ベッドタウン生駒における生産緑地建築 石田大起 (近畿大学) |

| 188 | きいろのねどこ 西寛子(東京都市大学) |

| 193 | 武甲山再神聖 藤川凌、杉本功太、松尾朋哉(早稲田大学) |

| 194 | 還拓の作法 干拓堤防のリノベーション計画 伊藤謙(愛知工業大学) |

| 195 | Omote-ura・表裏一体都市 都市分散型宿泊施設を介したウラから始まる「私たちの」再開発計画 服部秀生(愛知工業大学) |

| 202 | その道の先に 農地再生を基軸とした土砂災害発生地域の復興計画 加藤佑規 (神奈川大学) |

| 204 | 開かれた地平と生きる 堤防の狭間から 山下耕生、友光俊介、松本隼(早稲田大学) |

| 207 | 伸縮する夜 空間による感覚時間顕在化の一思案 片平有香 (東北大学) |

| 215 | 技工の短冊 播州刃物が結びつける職人技とともにある街の提案 黒田悠馬 (九州工業大学) |

| 225 | 脱法建築解体新書 井山智裕(日本大学) |

| 226 | Human Scape City 農を通じて形成される街コミュニティ再生計画 吉村萌里 (近畿大学) |

| 233 | アメヤ横丁解放区 人のインフラがつくる風景 村上卓也、小濵まほろ、吉川伊織、(早稲田大学) |

| 235 | 都市のヨリシロ 三宮における行為に寄り添う拠り所となる創造の場 藤原比呂(神戸大学) |

| 241 | TOKIWA計画 都市変化の建築化 丹羽達也(東京大学) |

| 246 | 神社境界の準え 児玉祐樹 (名古屋大学) |

| 250 | 瀬戸内の種護舎 種子銀行を主とした種を保全・継承していく建築の提案 白石尚也 (九州大学) |

| 251 | Misreading 阿瀬愛弓(武蔵野美術大学) |

| 255 | 湾岸のEXPRESSION MOVEMENT 創造を可視化する芸術解放拠点 徳田華、山川冴子、吉沼優花(早稲田大学) |

| 256 | 哲ちゃんのまほろば 行間をよむ美術館 上村理奈(熊本大学) |

| 260 | Re:Plant 葦の干潟がつなぐ、工場と暮らし 青木美沙 (明治大学) |

| 262 | 宙屋 スカイラインに隔たれた空隙利用により更新する都市 森祐樹(慶応義塾大学) |

| 264 | 地形ビルヂング ペンシルビルの連結による地形の創出 恒川紘和 (東京理科大学) |

| 279 | 暮らすを身軽に 竹中遼成、高橋秀介、須栗諒(早稲田大学) |

| 283 | 旧伽藍線再興計画 東大寺・次なる先年に向けて 加藤駿一 (名城大学) |

| 284 | 無形式の市井 武部大夢 (国立小山工業高等専門学校) |

| 285 | 「農村多肢化」 -ベトナム チュエンミー社 ゴ村を含むカムチャイネットワークのアップデート- 杉山翔太 (信州大学) |

| 289 | 塔がいざなう劇場空間 中岡瑞貴(武庫川女子大学) |

| 291 | 葡萄畑のある暮らし 耕作を媒介とした新たな公共の提案 大久保尚人(芝浦工業大学) |

| 302 | TOKYO20202.0 祭典の排他的領域、あるいは複層化する潜在的規制線 根本敏史 (明治大学) |

| 303 | 塔は旧来の作法にのっとる 加藤大基 (東京工芸大学) |

| 306 | 妻籠舎 木造小学校校舎の意匠を活かす廃校舎の改修 糸岡未来 (信州大学) |

| 316 | ちづぐらし 子供と繋ぐふるさとリノベーション 小林尚矢 (大阪大学) |

| 318 | 置き去りにされた断片 中川貴秀(東京理科大学) |

| 322 | このひきのいえ 湖底の継承:御母衣湖における水位変化に伴った住処の提案 中村実希(椙山女学園大学) |

| 334 | ははその大工 羽田知樹 (仙台高専) |

| 344 | 出雲に海苔あり塩あり 岩海苔と神塩の生産観光建築 岡野元哉(島根大学) |

| 345 | ドンツキ の向こう側 高田馬場におけるドンツキを用いた都市空間の提案 竹田文(芝浦工業大学) |

| 351 | 個と孤が連なって 岡崎あかね(大阪大学) |

| 365 | ボタ山の再構築 市原尚典(九州大学) |

| 375 | 嗅い 記憶の紡ぎ方を再起させる特別な感覚 和出好華、稲坂まりな、内田鞠乃(早稲田大学) |

| 384 | 触れられる距離に未来を 小学校合併における異種用途混在の提案 江邨梨花(日本大学) |

| 385 | 偏狂都市 過剰同調性患者の診療録 大川珠瑞季(明治大学) |

| 400 | 崖に立つ。 息吹く湯治文化 奥田康太郎(佐賀大学) |

| 401 | 逆転の放棄茶園 三谷望(東京大学) |

| 402 | ぼんやりする都市 ~反転性を用いた建築の提案~ 日暮裕哉 (千葉工業大学) |

| 404 | 母は柔しく、父は剛く。そして子は鎹 諫早湾干拓堤防道路ミュージアム&ラボ 田口正法(熊本大学) |

| 425 | サンノハチ 建築を開拓する 福井将理(東京都市大学) |

| 440 | 転生 記憶/慰霊の空間 荻原朋也 (千葉大学) |

| 447 | 在りし日を紡ぎ繋ぐ 小林勇斗(宮城大学) |

| 450 | 風景へのシークエンス 八木耀聖(千葉大学) |

| 454 | Shiiba 山中美里 (京都建築大学校) |

| 456 | 湯の街のにぎわい 伝統の可視化によるコミュニティの再構築 栗林太地 (近畿大学) |

| 459 | 断片に宿る懐かしさ 街の懐かしい風景の断片から構成された新たな駅舎空間 渡部泰宗 (摂南大学) |

| 461 | ひろがるいえ 住民間の「ゆるやかな認知」を促す共同住宅建築 黒沼栞(昭和女子大学) |

| 462 | 記憶の刻印 国連移動計画 野村陸 (近畿大学) |

| 473 | 記憶を登る 尾崎聡一郎(京都大学) |

この記事へのコメントはありません。