[連載]なにもしない時間のみえない建築05|堀越優希

「迷子が見る風景と手の痕跡」

子供のころから、出かけるときに新しいルートを開拓するのが好きだった。地図を見るのも好きだったので、途中で迷っても大丈夫なように、常に文庫本サイズの地図を持ち歩いていた。道に迷うとき、迷いの度合いには深度がある。おおむね、周囲の風景にちょっとした違和感を感じ、迷ったかもしれないという疑念が湧き、迷ったという確信を得るといった具合だ。道を調べるのはスマホによって紙の地図よりもずいぶん楽になったので、今は深く迷う機会そのものが減ったと思う。

人は道に迷うと、五感を働かせ周囲の風景から必死に情報を得ようとする。山の中では迷い続ければ遭難になるので、そのことがより一層強く意識される。道らしく見えるものが雨水の跡なのか、獣道なのか、それも人の通った跡なのかと精一杯考える。人が他者の痕跡を見つけ出すのは、人間にそなわった本能のようなものではないかと思う。まちなかでは、まず標識や看板などのサインを探し、その次に、地形や、遠くに見えるものとの関係から目的の方角考える。それでもわからなければ、街の雰囲気、人の様子に注意を向けてみるなど、次第に直感的な方法に頼るようになる。もちろん、最後は人に尋ねることになる。

このように五感を働かせて空間を探るという行為は、建築の設計に似ていると思う。設計では図面や模型、ドローイングなどさまざまな方法でアウトプットを行い、それを直感的に判断するというプロセスを繰り返していく。道に迷ったときに、その風景に人の痕跡を探したり、雰囲気を感じ取ったりという行為は、具体的にどういった感覚を使っているのか説明ができない。建築の設計もそのような直感的な判断を重ねることで飛躍を試みている。具体的な空間の中から、重要な要素や関係性を抽出していくことで設計は進んでいく。

建築は原寸大での検討が困難なため、抽象と具象を行き来しながらさまざまな表現の技法を用いて検討を重ねていく。立体を平面に落とし込む図面や、光や形態に焦点を当てた白模型は抽象的な表現といえる。一方、素材感や陰影をリアルに描写した3DCGやジオラマ的な模型は具象的な表現といえる。ちなみにVRの普及によって、モニターの大きさや模型の物理的な制限がなくなり、具象的表現はスケールの縮小からも開放された。

一見、情報量も多く、本物と区別ができないような後者のような表現があれば他は不要なのではないかと思われるかもしれない。しかし、空間体験には人によって受ける印象が異なるという主観の問題がついてまわる。たとえば、写真を見てある場所を知ったつもりでいたら、実際は随分と印象が違ったということはしばしばおこる。ある程度時間をかけ、一通りの空間を疑似体験できれば大きな印象を外すことはないかもしれないが、人間の五感すべてを捉えることのできるような装置はまだ開発されてはいない。緻密に作り込まれた3D空間のゲームをプレイしていると、擬似空間のなかで身体感覚としか表現できないような感覚を得ることがある。それは、多くの人が同じ快感を得られるよう誇張され、ゲームのルールとして絶妙に調整された空間体験だといえる。ゲームは実空間との体験のギャップをうまく利用している。

具象的な空間表現の技術は日々進歩を続けている。新しいゲームの開発が具象と抽象の間でバランス調整を続けているように、建築もむやみにリアルな表現を用いるだけでなく、建築ならではの表現の可能性を探っていくべきではないだろうか。

とくに手描きのパースペクティブは、近年タブレットなどが普及し、画材を取り扱う技術から開放されどんどん気軽に扱えるようになっている。アナログメディアの表現しかなかった時代と比べると、手描きの表現はコミュニケーションレベルでの役割を増してきたと感じる。

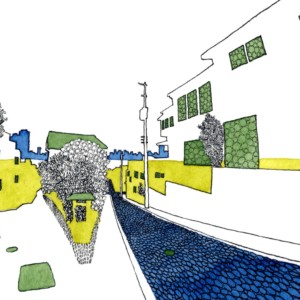

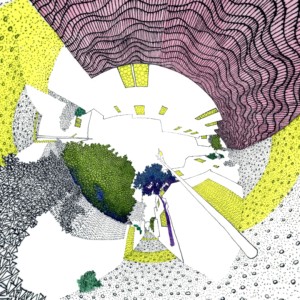

コンペなど、建築設計のプレゼンでは手描きのイメージがよく使われている。とくによく見るのは、シンプルな線で空間をデフォルメした小さい手描きパースだ。こうしたイメージは空間の整合性や、正確なスケール感の伝達を目的としていない。スケール感は誇張され、透過、多視点化など空間を抽象化し、設計者の意図を短時間でわかりやすく伝えるために情報を整理している。ひとつの建築に対し、異なる視点から情報整理したイメージを重ねることで、その空間を体験したような多角的な理解を目指した表現だと思う。

また、メインビジュアルには、緻密に描き込まれた手描きのドローイングなどもよく見かける。こうしたドローイングはリアルな風景ではなく、空間を抽象化しながら、小さなパースよりたくさんの情報を一枚の中に盛り込んだ密度の高い物が多い。プレゼンシートの中の空間を理解しようと眺めているとき、その人は道に迷っているような状態にある。手描きの表現が好まれるのは、人の手の痕跡に無意識のうちに惹き寄せられる人間の本能のようなものが作用しているからではないだろうか。

具象的な表現は、リアルであればあるほど見たままの情報を本当のこととして受け入れることができる。反対に、違和感を覚えリアルではないと判断すれば嘘として拒絶される。作者の意図する空間の前に、表現された空間が本当か嘘かという判断が先にくる。

だが、手描きのイメージでは直接作者の手の痕跡を受け取ることになるので、無意識的にせよ、作者との感覚的な交流が先に発生する。作者の感覚を受け取ることができるかどうかという一瞬の判断のあと、空間の意図が理解できるかどうかということになる。これはパッと見た瞬間の判断のことなので、綺麗とか、面白いとかいった印象の問題として認識されている。

パッと見の印象というととても大雑把なことのように思われるかもしれないが、設計ではときにとても大事な判断基準となる。たとえば、空間の質感など、最後は印象としかいえないような感覚に頼り判断しなければならない。実際に素材のサンプルを見たり、他事例を探したりしながら検討するが、小さなサンプルではほんの一部しか把握できないし、実物大の検討ができなければ最後は想像力を働かせるほかない。

空間の質感は、今触れているという感覚だけではなく、視覚と過去の記憶を通じて知覚することのできる、複数の時間が織り込まれた経験だ。実際に建築を訪れれば感じることができるのだが、計画段階や、メディアの上では伝えることの難しい少し複雑な感覚といえる。過去の経験を頼りにしてしまいがちなので、経験を重ねるほど必然的に保守的になりがちな部分なのかもしれない。

空間のドローイングを始めたのは、大学で質感の設計をテーマに研究を行ったのがきっかけだった。その時、こうした主観的なプロセスをどのようにして他者と共有し、コミュニケーションを取ることができるだろうかと考えた。結果としてドローイングを用いた空間の疑似体験装置のようなものつくった(参考:修了制作『in・sence-pective(2012)』)。それ以降も空間の設計を考える一環として、ドローイングの制作を続けている。中景と呼んでいるドローイングは、主に何気ない日常として、自分の身の回りにある空間を取り上げている。設計ではある場所が敷地となったとき、突然それまでとは違う目線からその場所について思考を始める。日常と思っていた風景の中で不意に迷子になるように、風景を見つめ、描き始めることが、建築をつくることの始まりとなるのではないだろうか。

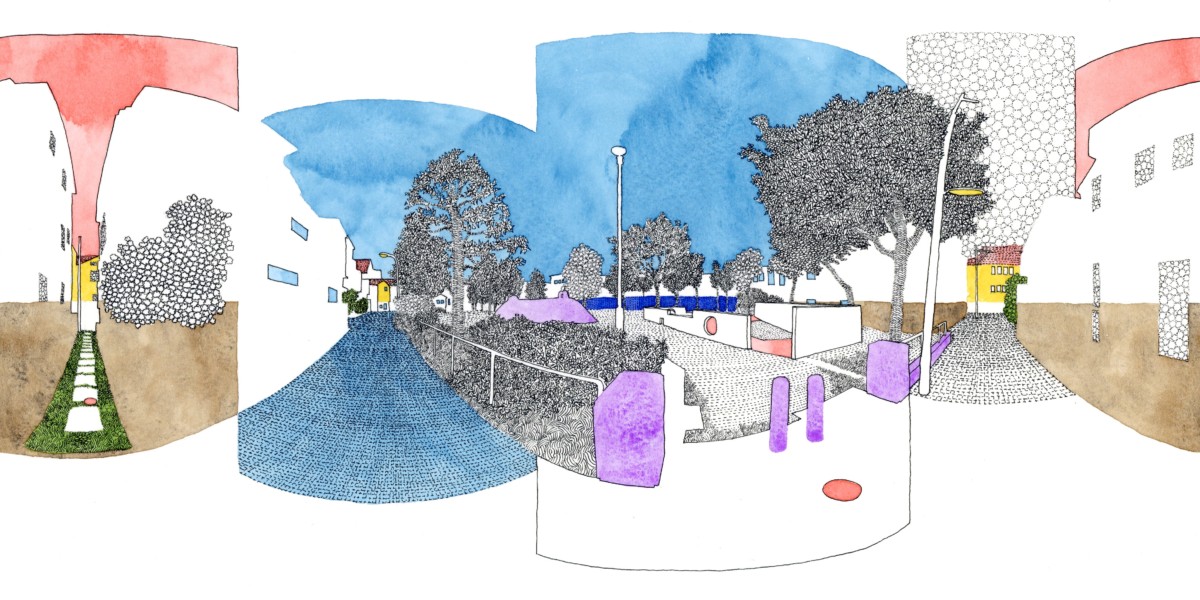

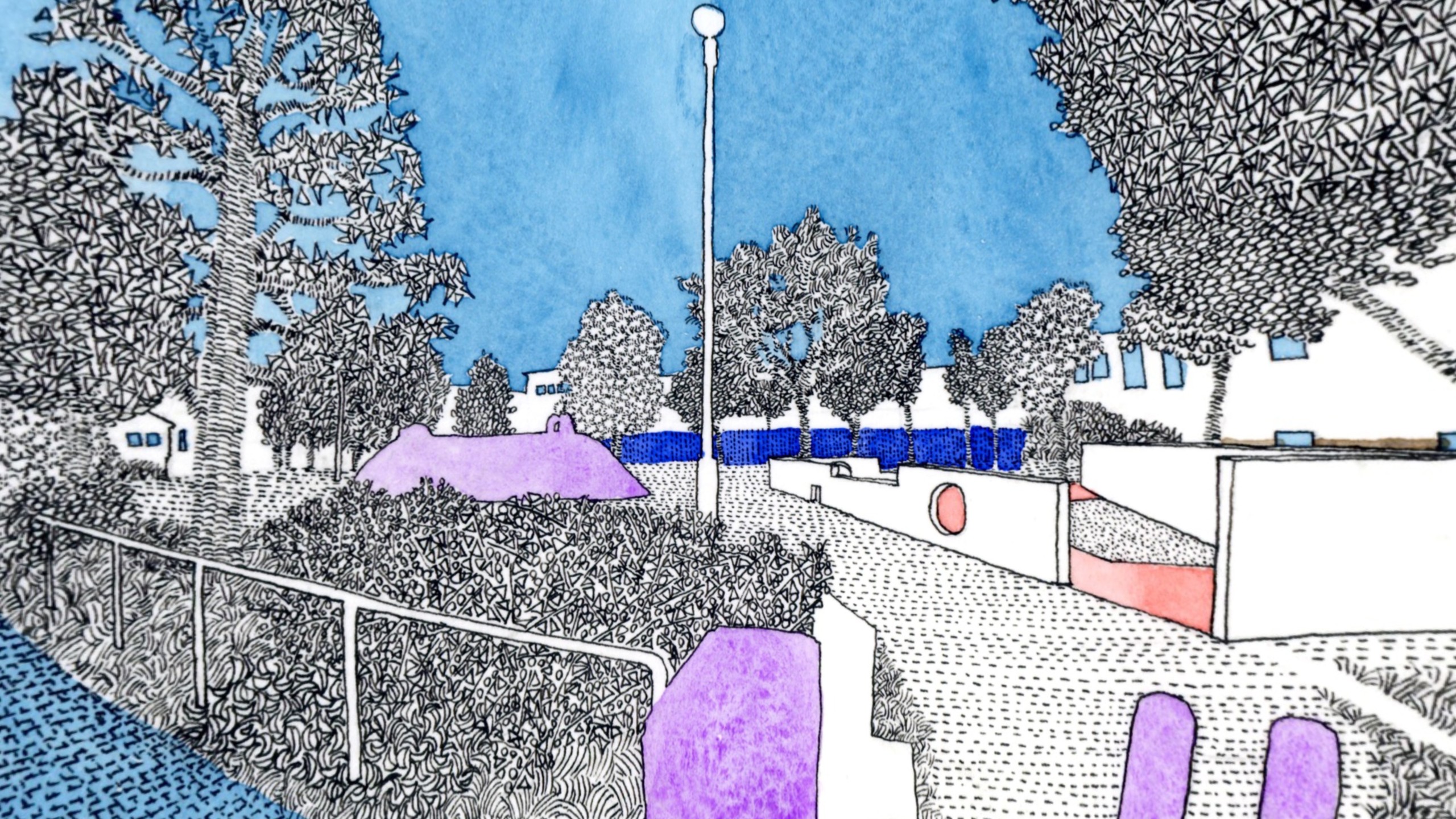

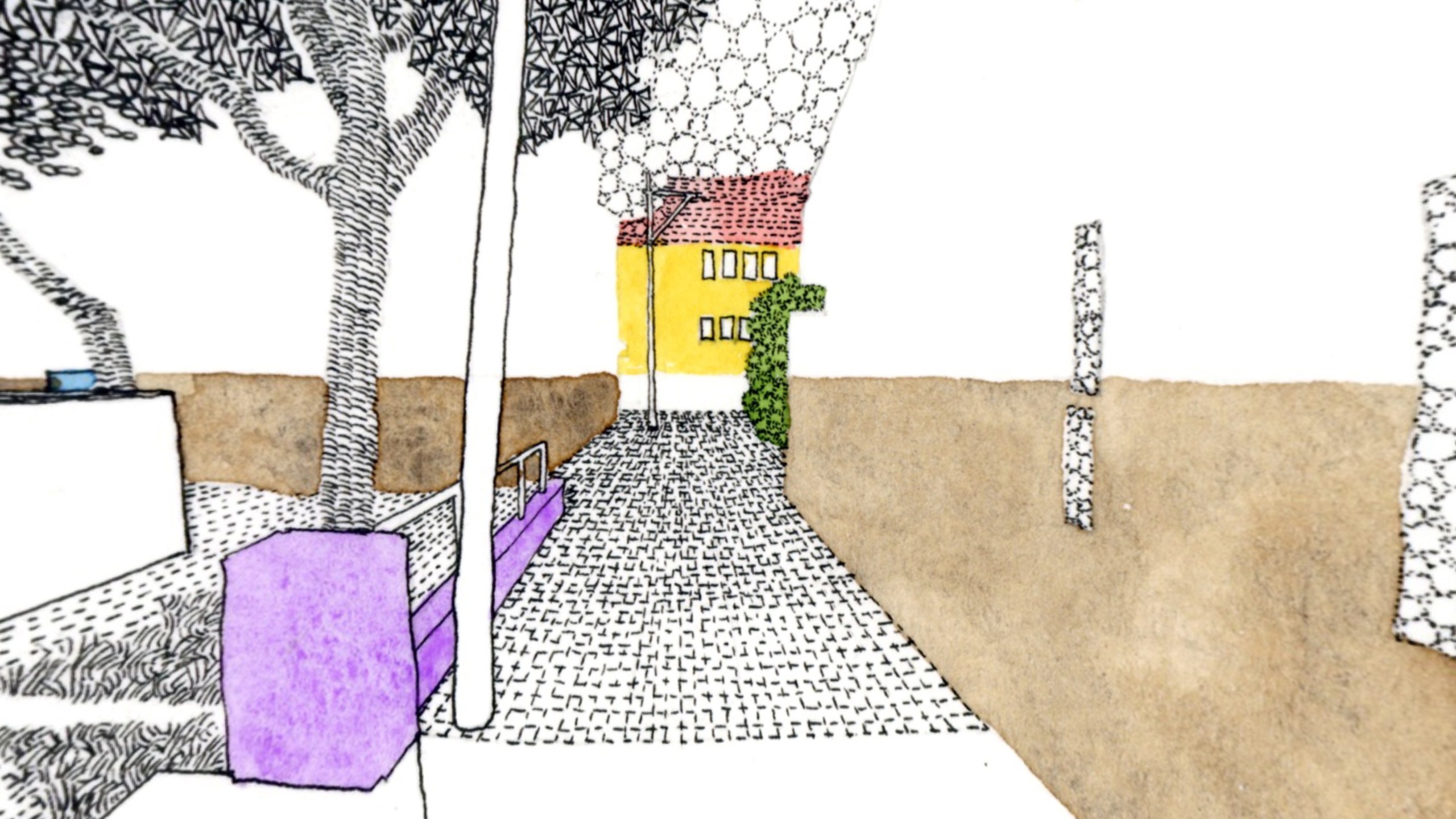

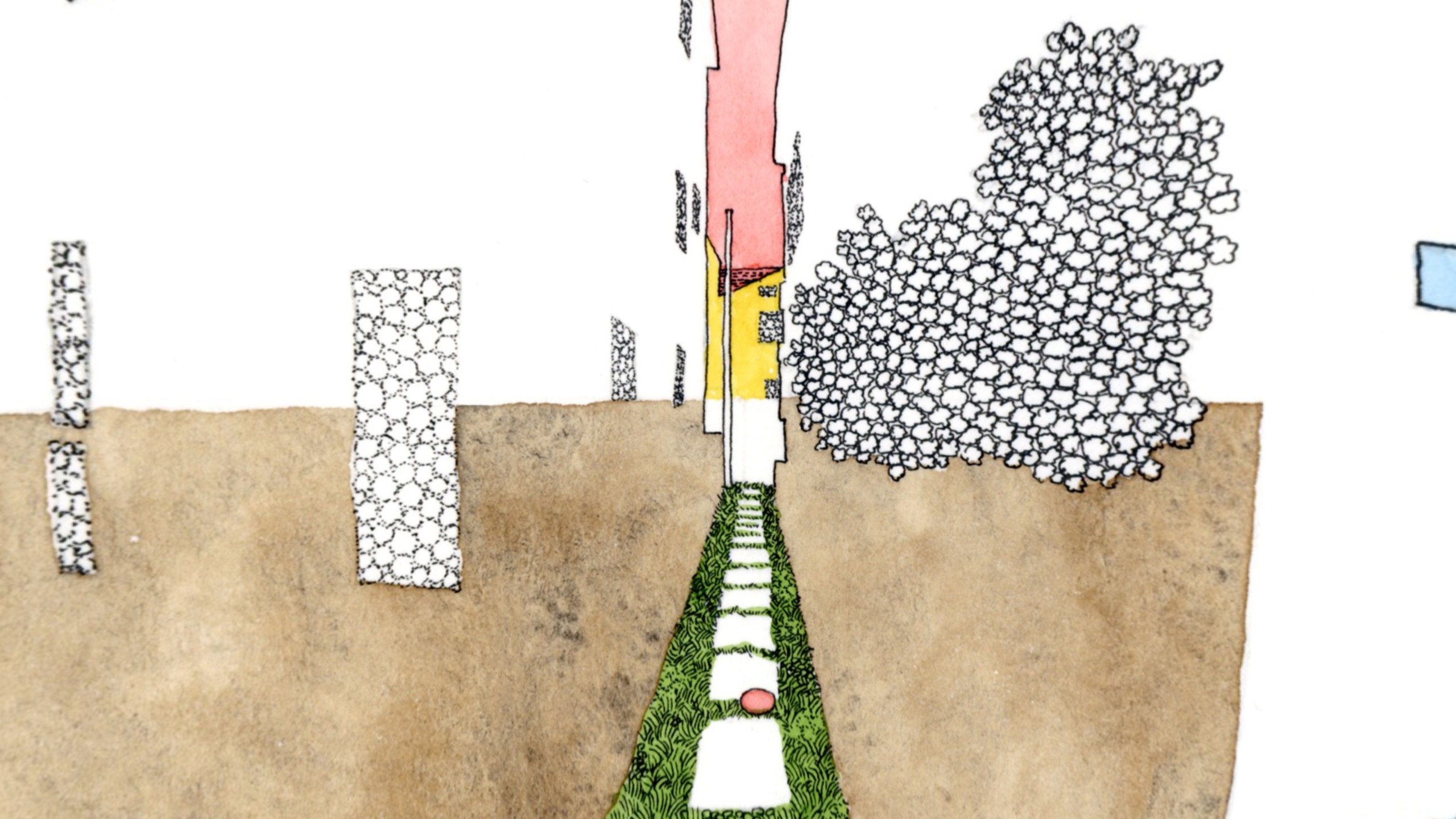

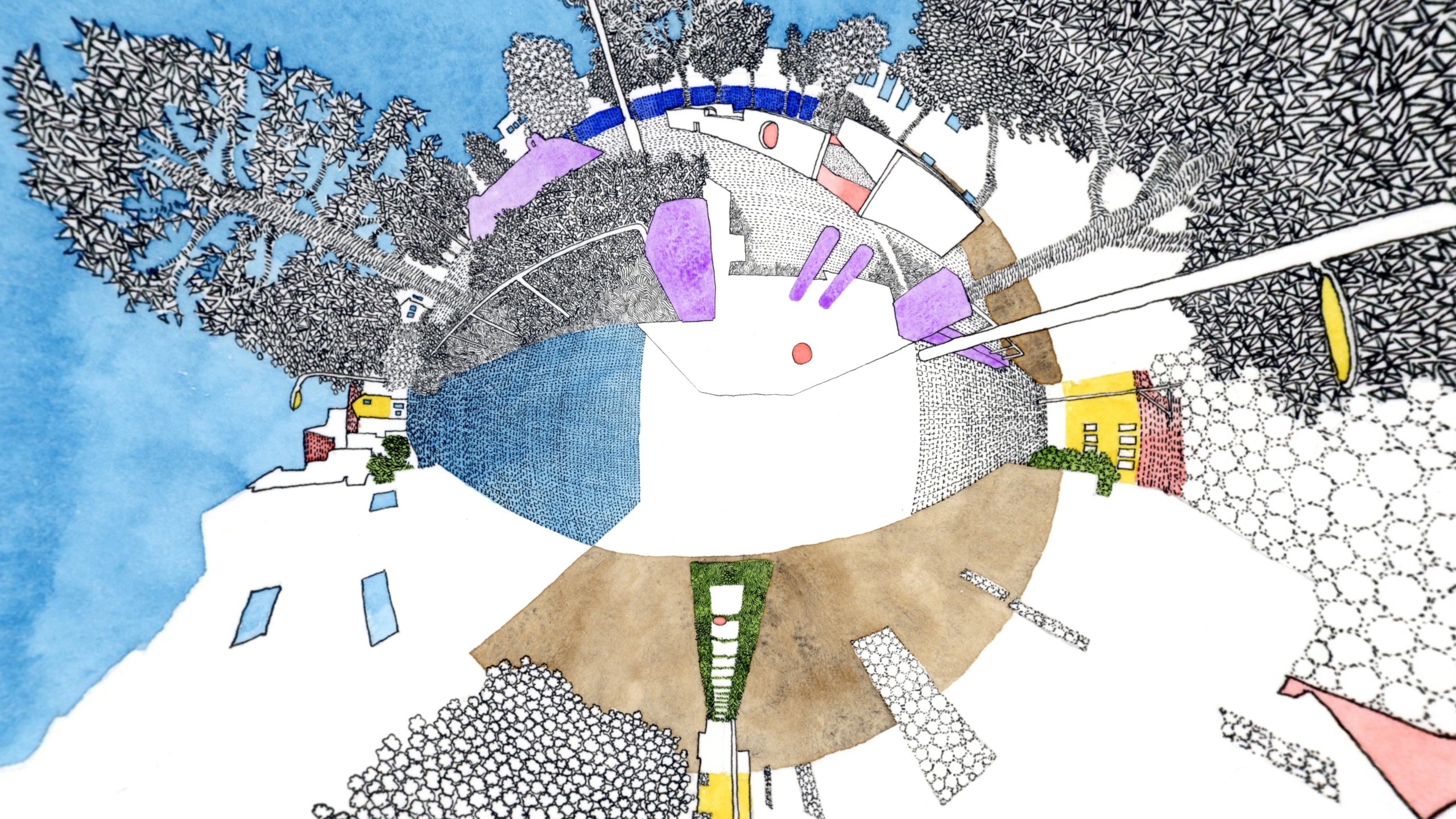

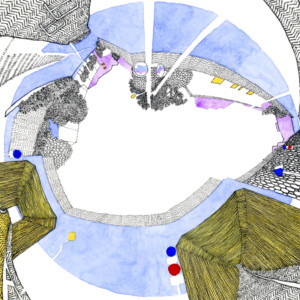

『中景ドローイング360 北区立西ヶ原公園 / Middle Landscape drawing Nishigahara Park』

60年間路地奥に潜んでいる公園に、見慣れぬコンクリートの塊が遊具として静かに佇んでいる。

これまで消去してきた絵のフレーム(額縁)を、今回は360の視点の中に復活させた。視点とフレームをずらすことで、意識の外にある近景と遠景の間に焦点を移動する。

※PCのかたは動画再生ボタンを押していただき、再生画面上で画像を動かすことが可能です。

スマートフォンの場合は、アプリでの再生を推奨いたします。

中景ドローイング360 北区立西ヶ原公園

Middle Landscape drawing Nishigahara Park

Drawing by YHAD | Yuki Horikoshi Architectural Design

https://yukihorikoshi.com

Architect: 堀越 優希

Music:”Johnson Highway” FREE MUSIC MAISON

文・画・写真:堀越優希

編集:山道雄太

堀越優希(ほりこし・ゆうき)Yuki Horikoshi Architectural Design

建築家(一級建築士)/1985年東京生まれ。2009年東京藝術大学美術学部建築科卒業。2010年リヒテンシュタイン国立大学留学。2012年東京藝術大学大学院修了。石上純也建築設計事務所、山本堀アーキテクツを経て、2019年独立。主な担当作品に、《Polytechnic Museum, Moscow》《東京藝術大学Arts & Science LAB.》《小高交流センター》などがある。主なドローイング作品に、絵本『家の理』(作画/著・難波和彦、平凡社、2014)、教科書『PROMINENCE』(挿画/東京書籍)、音楽CDアートワークなどがある。

https://yukihorikoshi.tumblr.com

この記事へのコメントはありません。