私の構造デザインへの軌跡

科学・工学全般に興味を抱いて大学入学時には物理学科の門を叩いた。

物理学科では素粒子理論や相対性理論の基礎になる理学系の解析力学に当初は夢中で取り組んだが、学部生活も中盤に差し掛かる頃、この科学の知識や技術を自分は何に活かせるのだろうかと考えるに至った。物理の研究者が目を向けて向かう先は、人の目には見えないミクロ・ナノの世界か、一生の間には把握しきれないような宇宙のようなマクロな世界。そうした世界に今でも興味はあるのだが、自分はやはり地に足をつけて社会工学に向き合っていきたいと思い、土木工学科へ籍を移して学びなおした。

土木で何をやるかと言えば、やはり花形の橋梁デザインなのであるが、日本ではデザインできる人が限られ、公共・公益の視点から評価選別されるこの世界で説得力をもってデザインを練るには、やはり構造合理性に基づく説明力が必要だと感じ、解析力学改め構造力学の世界にのめり込んだ。しかし少しすると、学んだ知識は実構造物の設計に昇華されないと面白くないと思う気持ちも強くなり、その頃から様々な構造物を鑑賞するようになった。

アクロバティックで魅力的な橋梁や建築物の設計者(デザイナー)と併せて、その頃からそんな構造を実現させた構造設計者(エンジニア)が誰なのかも確認するようになり、日本でいえば坪井善勝氏や佐々木睦朗氏、海外で言えばサンティアゴ・カラトラバやエドゥアルド・トロハやオーブ・アラップなどのエンジニアリング作品を好んで、それらの書籍を読み漁ったものだ。そして私の場合は、その先で一際異彩を放って見えた構造デザイナーがヨルク・シュライヒなのである。

構造エンジニアのイスカンダル

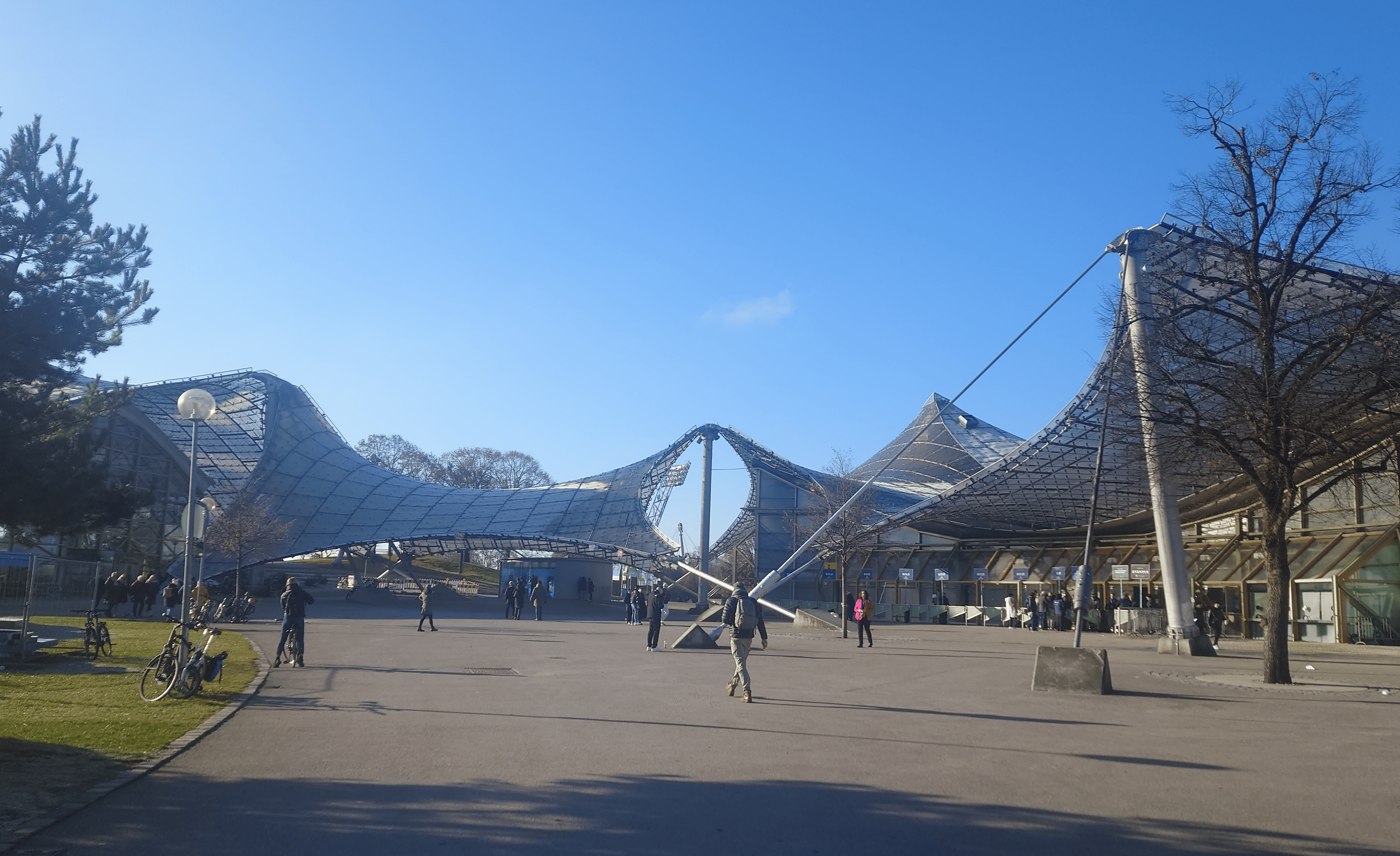

ミュンヘン・オリンピック・スタジアム(2024年撮影)

シュライヒの構造デザイン代表作と言えば、1972年竣工のミュンヘン・オリンピック・スタジアムがまず出てくるであろう。世間的には建築家としてギュンター・ベーニッシュ、膜構造エンジニアとしてフライ・オットーが中心的デザイナーとして表に出ているが、シュライヒがいたからこそスタジアムの建設が成功できたといっても過言ではない。

※厳密には、このスタジアムは恒久建築物として計画される必要があったので、膜材に代えてアクリルパネルを用いているが、ピン支柱をケーブルでテンショニングして形態を形成しているところは、同じ理念に基づいていると言えよう。

ベーニッシュのスタジアム建築案は、その斬新なデザイン性により採択された訳だが、前例がなく実現が相当に困難であることは誰の目にも明らかであり、時のドイツ首相はこれを実現可能にするためにシュトゥットガルト大学にあるドイツで最も名の知られた構造工学の研究所IL(軽量構造研究所)に協力を仰いだ。

当時ここのリーダーだったのがオットーであり、彼を指名した構造研究室の教授がシュライヒの指導教官であり師匠にも当たるF.レオンハルトである。事実上、スタジアムの構造デザインを牽引したのはオットーだが、実験主義でありデザイナーの理想を極限まで変化なく実現しようとする彼の進め方は途中暗礁に乗り上げかけた。その中で、理論派のシュライヒは当時まだ普及していないコンピュータも駆使し、規則性・合理性のあるデザインへの調整提案を力強く行うことで、オットーと揉めながらも何とか事業継続、そして完成へと導くことができたと言われている。

このシュライヒの行動は、まさに現代の優れた構造家そのものである。

ミュンヘン・オリンピック・スタジアムの設計時期は、シュライヒの構造設計家としてのキャリアは駆け出し期であり、構造合理性からプロジェクトを推進しようとする点では優れたエンジニアであると言えるが、シュライヒの秀でている点は、この後独立して構造設計事務所 SBP(Schlaich Bergermann Partner)を設立して、構造デザイナーとしての道を開拓している点である。

建築物の設計においては、彼もまたオットーと同じく建築の動線計画にはそれほど関心を抱かなかったことから、パートナーとして著名な建築家と組んで仕事を行うことが多かった。しかし、橋梁や塔のような社会基盤の設計においては、デザインにおいてもその才能を発揮しており、建築界ではあまり名前を聞かないかもしれないが、土木の世界においては著名なデザイナーであり、また数々の土木コンペの審査も行っている。

ここまでの話を振り返ると、オットーよりもシュライヒを讃えているように思われるかもしれないが、そういうわけではない。コンピュータが出現する以前は、ガリレオ・ガリレイの時代から、科学はトライ&エラーの繰り返しで進めていくものであり、オットーがその行動力によって数々の軽量シェルの美しい空間構造を開発・実現してきたことは称賛に値することである。

エンジニアとしてのオットーとシュライヒを並べて、デザインに忠実で熱いオットーはヒューマニストと評されるのに対して、冷静に繊細な構造ディテールを織り上げていくシュライヒは大いなるロマンチストと評される。両者が成功したその過程には、この最初の大きなプロジェクトにおいてヒューマニズムとロマンチシズムの熾烈な折衝があったからに他ならないだろう。

所在地

ドイツ・ミュンヘン

設計者

ギュンター・ベーニッシュ×フライ・オットー×ヨルク・シュライヒ

竣工年

1972年

ここで私の軌跡に戻るが、土木工学科に進んだのはこうした世界への憧れが原動力になっており、グローバルな言い方で言えばシビルエンジニアリング(Civil Engineering)の分野の中の構造デザインを学びたいと思ったからなのだが、学び始めてから、日本において構造デザインを実践するには建築学系の方が近道だと感じ、土木工学科に居ながら建築学科の設計演習を受けさせてもらい、大学院では建築学系に進学することにした。

学系の枠、社会の枠組みにとらわれず、学びたいことを学んできた気がする。

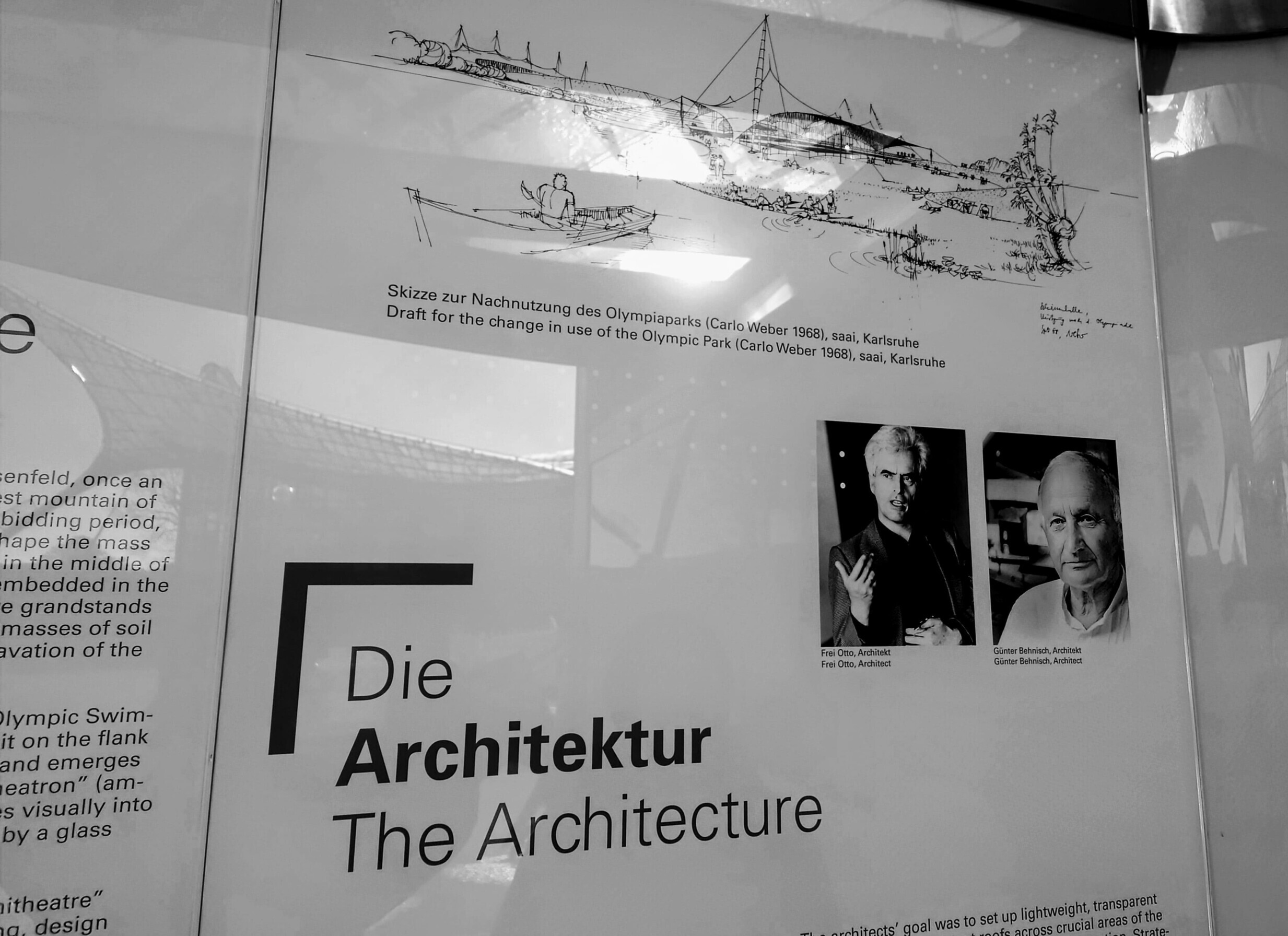

スタジアムの案内板にて

若かりし頃のオットーとベーニッシュ(2024年撮影)

マスト&ケーブル構造のデザインのプロトタイプ

シュライヒのハイルブロナー通り歩道橋(シュライヒのデザイン&構造設計)(2024年撮影)

ヨルク・シュライヒの塔デザイン

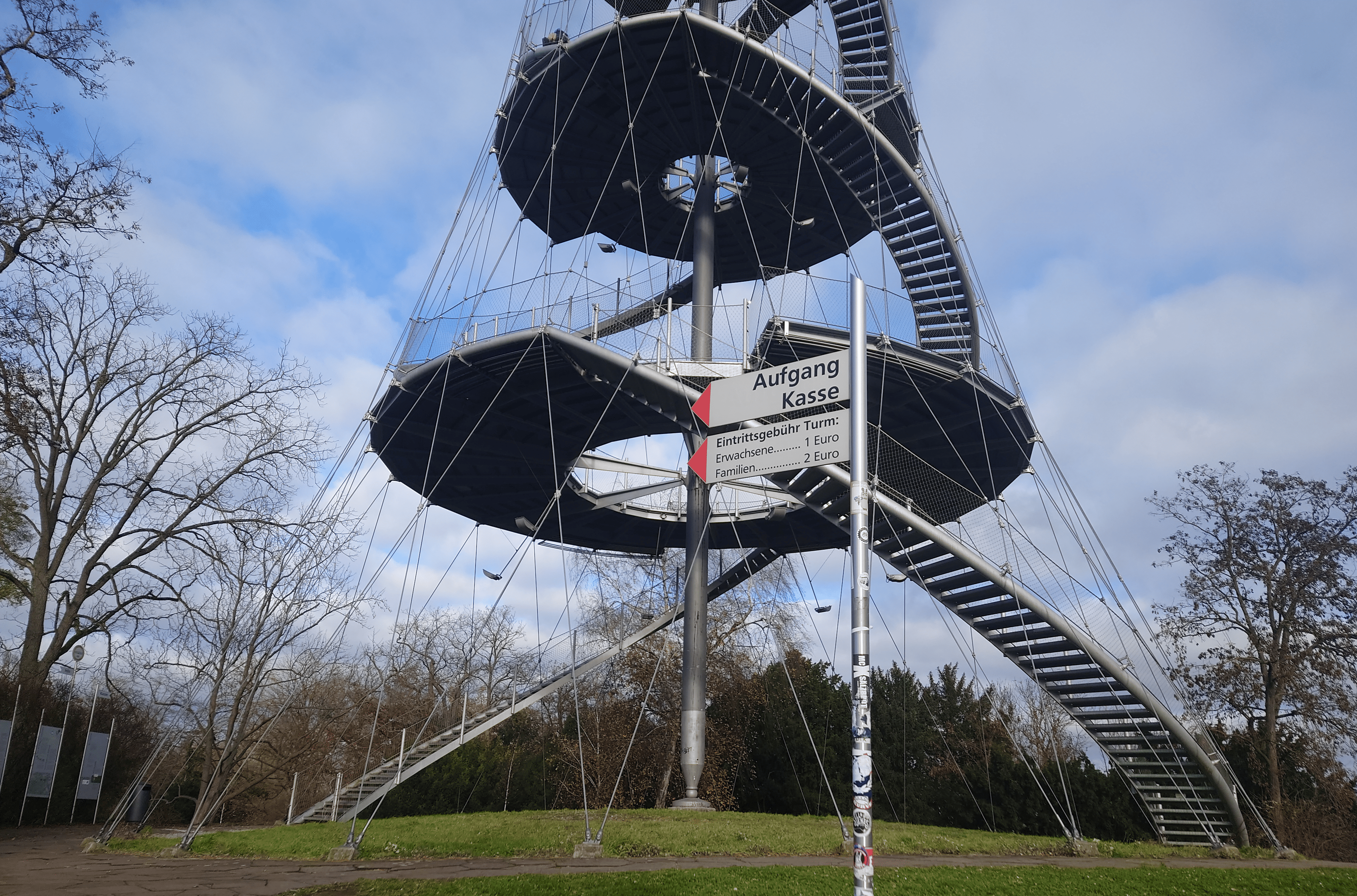

キレスベルク展望台(2024年撮影)

こちらは1993年の国際園芸博覧会に際して、シュトゥットガルトのキレスベルク公園に一連のデザイン性のある橋梁群と一緒に計画された展望タワーである。予算の都合で建設は延期されたが、多くの支持により、2001年に無事に完成された。中央のピン支柱と放射状のケーブル構造により、4層の円盤状の床が支えられている。非常に明快で優美な骨格を魅せる特異なタイプの展望台といえる。

このタワーはデザインから構造設計までをシュライヒが手掛けているため、そのデザイン性から骨組みの美しさを体現できる姿になっているところが特徴であるが、シュライヒのマルチな才もさることながら、構造家の遊び心から生まれたデザインが予算の問題を覆すほどに大衆の心を動かしたところが、何とも嬉しくなるエピソードである。

構造が大変興味深く、その美しさも言うまでもないのだが、もし実際に訪れてみようとする方には先に言っておきたいことがある。全体像を引いたところから見たらあまりわからないかもしれないが、あくまでもケーブル構造なのである。しかも小高い丘の上にあるものだから、風は強く、結構揺れる。初めて訪れて屋上まで軽々と上れたなら拍手を送りたいほどだ。これを何事もないかのような顔で上り、”心地よい揺れ”と宣うドイツ人は、さすがはゲルマン民族だなと思った。

所在地

ドイツ・シュトゥットガルト

設計者

ヨルク・シュライヒ

竣工年

2001年

シュトゥットガルト空港(2024年撮影)

サマーラの歩道橋(2024年撮影)

シュライヒの構造デザインのレパートリーはケーブル構造に留まらず、日本でも最近の建築デザインに取り入れられつつある樹状骨組みを先駆けて実践していた。

自然の叡智をデザインに取り込んで空間を編む考え方は環境先進国ドイツの技術者らしい。

このような構造は接合部が目立ちがちなため、日本における樹状骨組みは接合部の加工が容易な木造で実践される例が多いが、シュライヒは鋼管を用いてその溶接方法を突き詰めることによりすっきりしたディテール表現をしている。樹状構造自体の美しさもさることながら、それによって薄くなる床版も軽やかで気持ちが良い。

フライ・オットーの建築デザイン

軽量構造研究所(ILEK)(2024年撮影)

こちらは1967年のモントリオール博覧会に際してフライ・オットーにより設計された西ドイツ館(仮設建築物)のモックアップとしてシュトゥットガルト工科大学内に建築された。その後「軽量構造研究所IL(Institut fur Leichtbau)」の拠点施設として利用され現在に至る。実に約60年存続している恒久ケーブル建築物である。内部に建築空間を構築するため、2本の鞍型曲面を形成するケーブルデザインを実践している。

日本を代表するケーブル建築である国立代々木競技場と同時代の建築であり、何かの縁を感じないだろうか。

所在地

ドイツ・シュトゥットガルト

設計者

フライ・オットー

竣工年

1967年

構造デザインとは、建築デザインの王道から外れた道ではありません。見ている部分、考える部分、そして感じる部分が意匠デザインとは少し角度が異なるだけで、高い専門性と強い想いが必要な分野です。ただ構造設計の道に進むだけではそうした視野は開けないので、常に好奇心とロマンチシズムを持ってこの道を進んでみてほしいです。

文・写真:小倉 直幸 Atled構造設計

この連載は、JIA関東甲信越支部広報委員会とLUCHTAの共同企画です。

著者紹介

小倉 直幸(Atled構造設計)JIA専門会員

学生時代の専攻分野

土木・建築構造

専攻詳細

構造設計工学

2010 立命館大学理工学部 旧土木工学科 卒業

2012 名古屋大学大学院修士課程(建築構造) 修了

2012 TIS&PARTNERS

2016 tmsd/萬田隆構造設計事務所

2022 Atled構造設計 設立

業種

設計事務所

所属

Atled構造設計

HPはこちら

あわせて読みたい。JIA関東甲信越支部の公式サイト

──────────────────────────────────

●![]()

(Bulletinで掲載された「海外レポート」の連載を見ることができます。)

●

(Bulletinで掲載された「覗いてみました 他人の流儀」の連載を見ることができます。)

─────────────────────────────────

info:

公益社団法人日本建築家協会(JIA)関東甲信越支部

▼公式ウェブサイト:

https://www.jia-kanto.org/

───────────────────────────────────