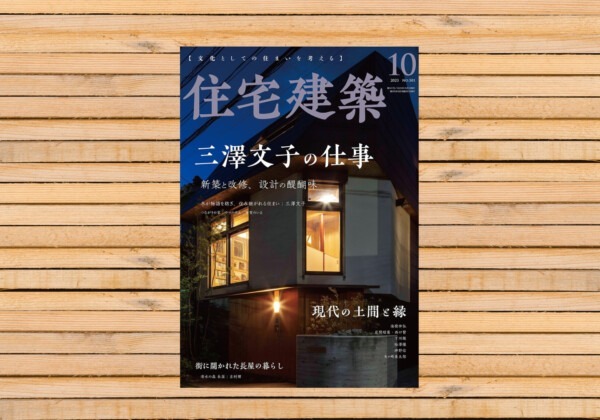

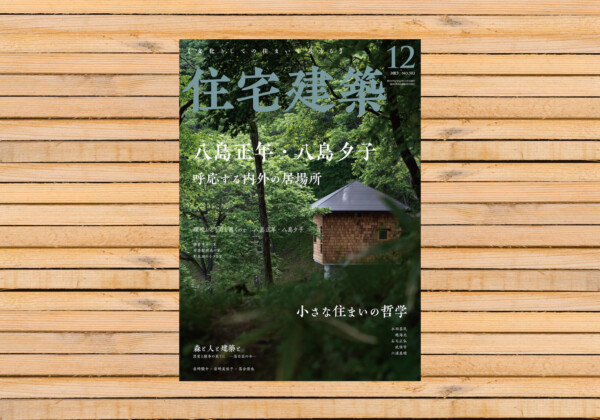

【BOOKS】住宅建築 2023年12月号「八島正年+八島夕子 呼応する内外の居...

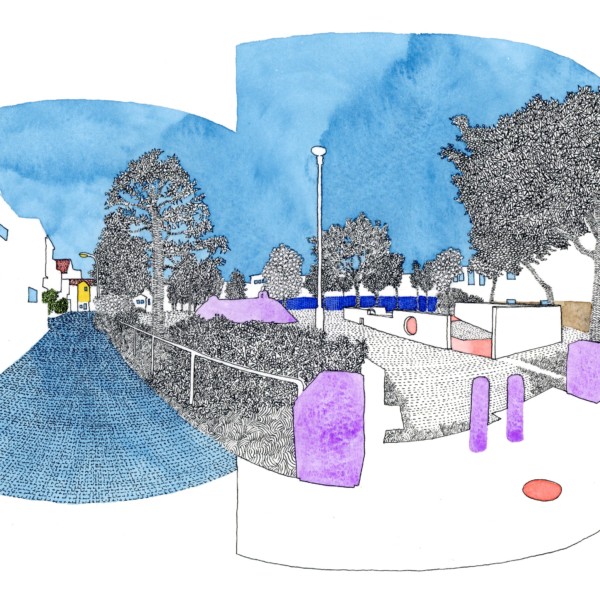

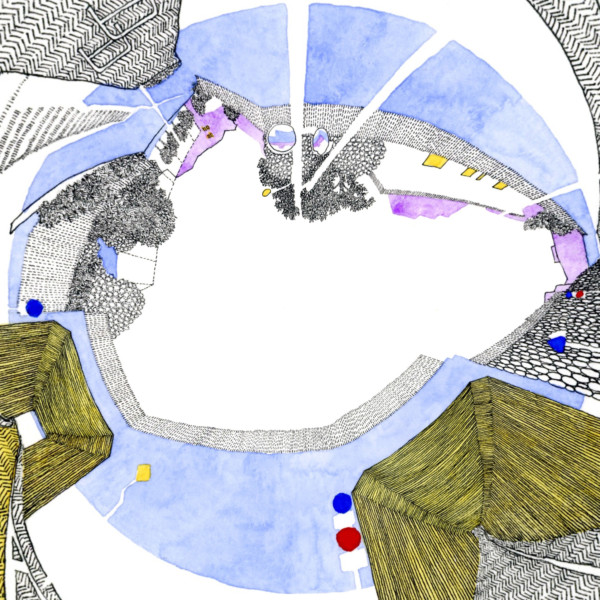

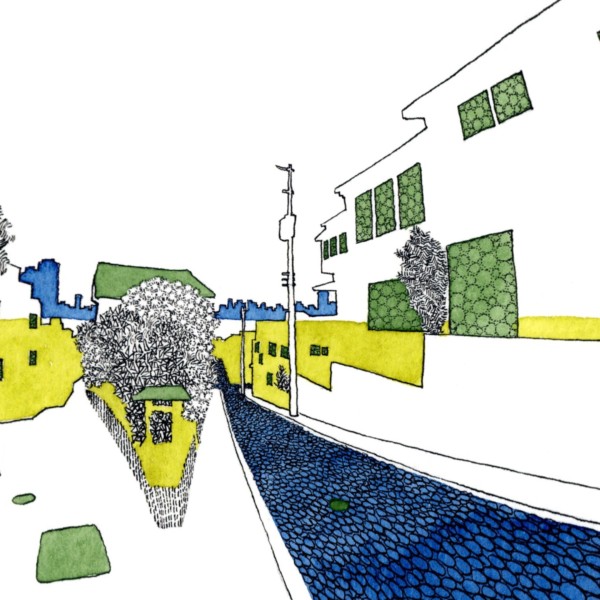

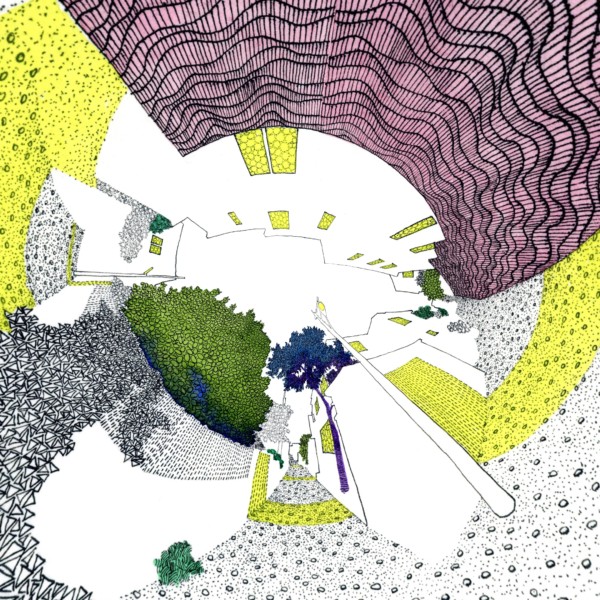

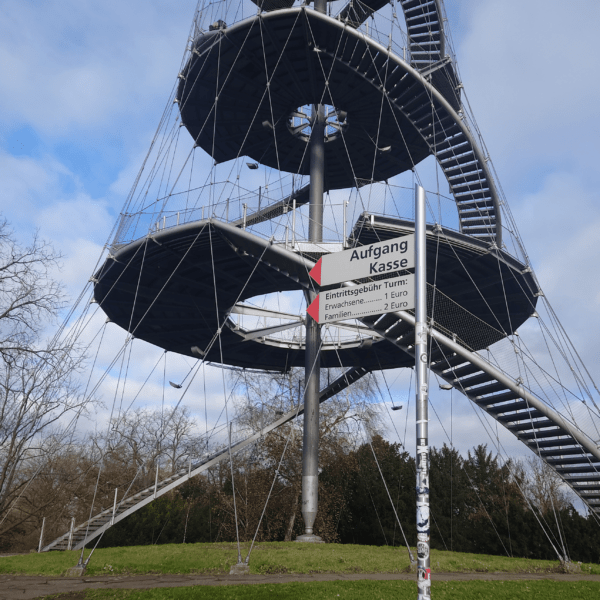

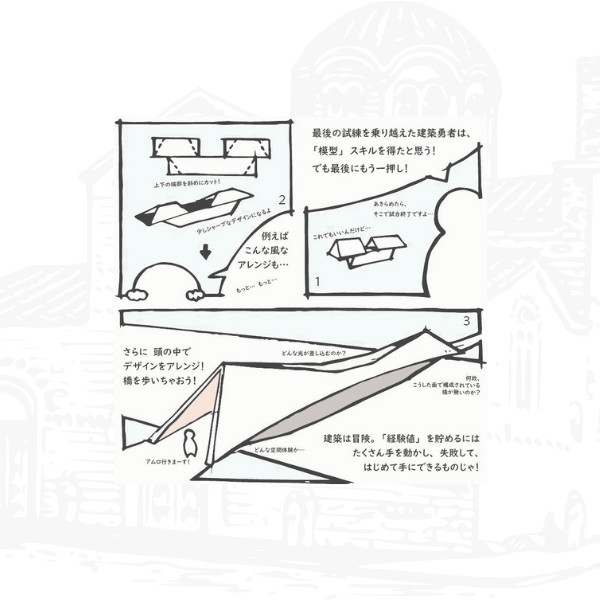

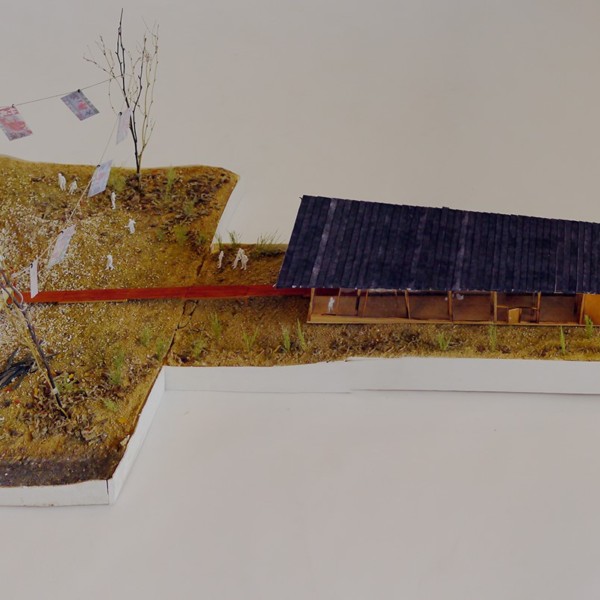

八島正年さんと八島夕子さん。2人が手がける住まいは、室内にいても庭との繋がりを感じられるような開口部や、建物にそっと寄り添うように造り付けられたベンチなど、内と外を繋ぎ、心地よい居場所がつくり出されています。「環境や状況を思うままに改造するのではなく、寄り添いながら最小限の手を加えること。その環境に点在する何か無秩序でもやもやした見えないものに秩序を与え健在させること。それが建築するという行為の理想的な姿ではないか」と八島さんは語っています。特集では環境や規模の異なる住まい3題を紹介します。