概要

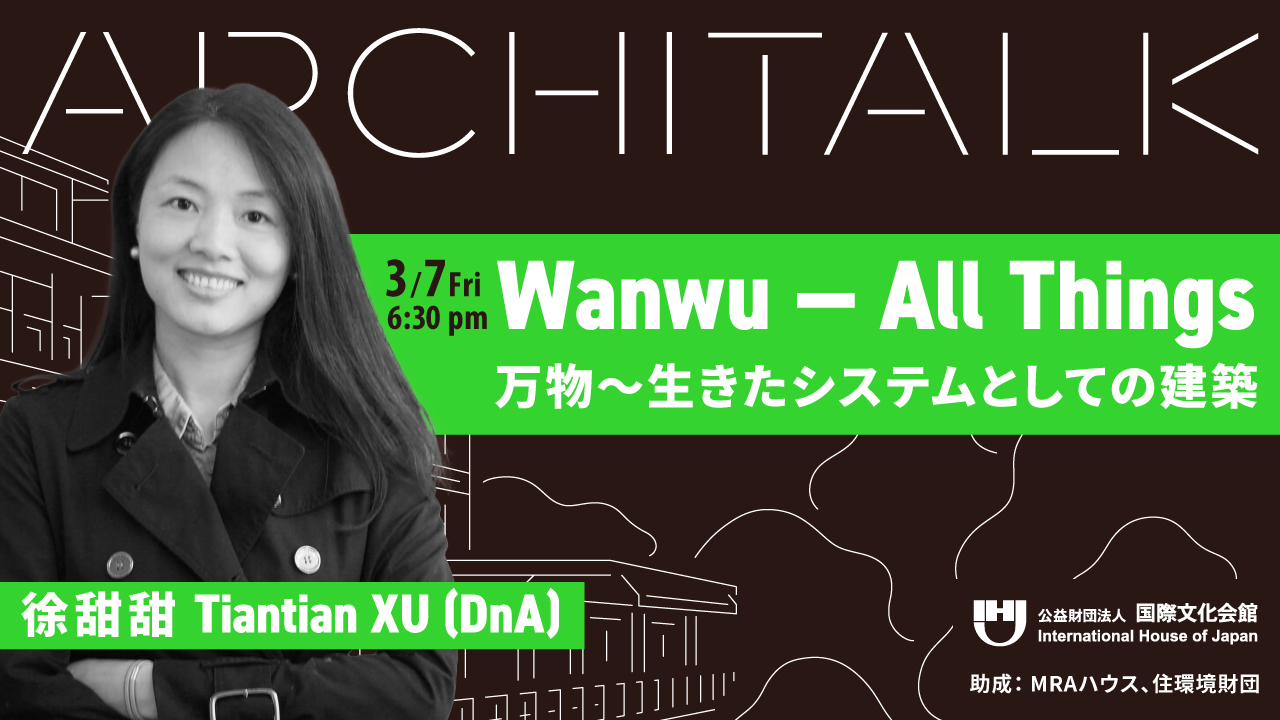

スピーカー:徐甜甜(建築家/DnA_デザイン・アンド・アーキテクチュア代表)

ゲストコメンテーター:塚本由晴(建築家/東京科学大学教授)

モデレーター: 長谷川祐子(国際文化会館アート・デザイン部門ディレクター、金沢21世紀美術館館長)

国際文化会館では、2016年より「建築」を通して現代社会について考えるプログラム「Architalk」シリーズを展開しています。

この度、2023年に持続可能な建築に貢献した国際的な建築家に贈られるGlobal Award for Sustainable Architectureを受賞し、中国の建築家でいま最も注目される徐甜甜さんをスピーカーに迎え、「万物~生きたシステムとしての建築」と題した講演会を開催いたします。

「建築とは、景観、文化的伝統、地域経済、そして万物を統合する、地域の文脈に組み込まれた生きたシステムといえます。全ての物事の一体性と相互依存性を強調する道教の “万物斉同”(宇宙)の思想のように、私たちの建築環境は、社会的、経済的、生態学的な枠組みを包含する相互連結システムであり、自然と人間との関係や、私たちの文化的そして祖先からのつながりを再確認させてくれます」と語る徐さん。

都市部への人口流出で過疎化が進む地方。その解決のため、建築を通じた地域の再活性化や新しい観光の創出を試みる徐さんに、建築で文化と産業を結びつける可能性についてお話しいただきます。

日時

2025年3月7日(金)6:30 ~ 8:00 pm

(開場:6:00 pm)

場所

国際文化会館 講堂

東京都港区六本木5丁目11-16 国際文化会館

参加費

・一般 3,000円

・国際文化会館会員 2,000円

・学生 1,500円

※会員配偶者・パートナーの方も会員チケットをお求めください。その他の会員ご同伴者様は一般価格で承ります ※当日受付にて学生証をご提示ください

用語

日本語・英語(同時通訳付き)

申込先

peatixよりお申込みください

⇒ お申込みはこちら

プロフィール

徐甜甜(建築家/DnA_デザイン・アンド・アーキテクチュア代表)

DnA_Design and Architectureの代表。徐氏は中国の農村活性化プロセスに幅広く携わってきた。氏の画期的な「建築鍼灸」は、中国の農村の社会的・経済的活性化に対する総合的なアプローチであり、国連ハビタットによって「都市と農村の連携に関するインスピレーション・プラクティス」のケーススタディに選ばれている。作品には、松陽県における工場のモダンリノベーションや記念ホールのデザインによる地方ツーリズムの促進、北京郊外のアーティストコミュニティであるSongzhuang Art Colonyのアートセンターのデザイン、福建省の客家土楼のリノベーション、浙江省にある長江をまたぐ橋の再構築など、地方におけるコミュニティの再構築と活性化を主眼としているものが多数。2006年と2008年のWA China Architecture Award、2008年のArchitectural League New York’s Young Architects Award、2009年のArchitecture RecordによるDesign Vanguard Award、2019年のMoira Gemmill Prize for Emerging Architect、2023年のGlobal Award for Sustainable Architectureなど数々の賞を受賞。2020年にはアメリカ建築家協会の名誉フェローに任命された。ハーバード大学大学院で都市デザインにおける建築学修士(MAUD)。清華大学で建築学士を取得。

塚本由晴(建築家/東京科学大学教授)

塚本由晴(建築家/東京科学大学教授)

1992年、貝島桃代とアトリエ・ワンを設立。東京科学大学院教授。ハーバード大学GSD,UCLA,コロンビアGSAP、コーネル大学、デンマーク王立アカデミーなどで客員教授を歴任。建築、公共空間、家具、現地調査、教育、美術展、キュレーション、執筆など、さまざまな分野で活動。すべての作品は「ふるまい学」と呼ばれる理論に基づいており、地域資源をより利用しやすくすることでコモンズの再構築を目指す。2022年、ウルフ賞ローラン賞(建築部門)受賞。

長谷川 祐子(アート・デザイン ディレクター)

キュレーター/美術批評。京都大学法学部卒業。東京藝術大学美術研究科修士課程修了。水戸芸術館学芸員、ホイットニー美術館客員キュレーター、世田谷美術館学芸員、金沢21世紀美術館学芸課長及び芸術監督、多摩美術大学芸術学科教授、東京都現代美術館学芸課長及び参事、東京藝術大学国際芸術創造研究科教授を経て、2021年4月から現職。ヴェネツィア大学客員教授(2023年)。犬島「家プロジェクト」アーティスティック・ディレクター。文化庁長官表彰(2020年)、フランス芸術文化勲章シュバリエ(2015年)、ブラジル文化勲章(2017年)、フランス芸術文化勲章オフィシエ(2024年)を受賞。

これまでイスタンブール(2001年)、上海 (2002 年)、サンパウロ (2010 年)、シャルジャ(2013年)、モスクワ(2017年)、タイ(2021年)などでのビエンナーレや、フランスで日本文化を紹介する「ジャパノラマ:日本の現代アートの新しいヴィジョン」、「ジャポニスム 2018:深みへ―日本の美意識を求めて―」展を含む数々の国際展を企画。

国内では東京都現代美術館にて、ダムタイプ、オラファー・エリアソン、ライゾマティクスなどの個展を手がけた他、坂本龍一、野村萬斎、佐藤卓らと「東京アートミーティング」シリーズを共同企画した。

【兼職】金沢21世紀美術館 館長 / 東京藝術大学名誉教授 / 総合地球環境学研究所客員教授

研究分野・主な関心領域

美学芸術論/表象文化論/美術史/キュレーション/建築とエコロジー/国際協働

著作等

『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』

『「なぜ?」から始める現代アート』

『破壊しに、と彼女たちは言う:柔らかに境界を横断する女性アーティストたち』

『新しいエコロジーとアート―「まごつき期」としての人新世』

『ジャパノラマ―一九七〇年以降の日本の現代アート』

ウェブサイト:

http://yukohasegawa.jp/

リサーチマップ:

https://researchmap.jp/hasegawa.yuko

Twitter:

https://twitter.com/yukohasegawa

Instagram:

https://www.instagram.com/yukohasegawa1/?hl=ja

公益財団法人国際文化会館

公式サイト

公式Instagram:https://www.instagram.com/i_house_japan/

公式Facebook:https://www.facebook.com/International.House.of.Japan

公式 X:https://x.com/I_House_Japan

公式 YuouTube:https://www.youtube.com/c/ChannelIHouse

1952年設立の公益財団法人国際文化会館は、多様な世界との知的対話、政策研究、文化交流を促進し、自由で、開かれた、持続可能な未来をつくることに貢献する、民間の非営利団体です。

公式サイト:沿革/

助成

MRAハウス、住環境財団