【BOOKS】(庭NIWA)No.255 2024夏号『眺め・愛でる小空間 中庭・坪庭』...

京都の町家に代表されるように、坪庭は古くから都市部の住まいには欠かせない空間であった。現代の坪庭や中庭は少し役割を変え、住まいや店舗などの空間全体の中で彩りを添える存在となっている。今号では、そのような現代的空間としての中庭・坪庭を中心に紹介する。

京都の町家に代表されるように、坪庭は古くから都市部の住まいには欠かせない空間であった。現代の坪庭や中庭は少し役割を変え、住まいや店舗などの空間全体の中で彩りを添える存在となっている。今号では、そのような現代的空間としての中庭・坪庭を中心に紹介する。

木を使った空間やプロダクトの魅力は、多くの人が知るところです。節や割れ、ユニークな木目などの個性を活かした木材も、目にする機会が増えました。木の可能性をさらに引き出すには、私たち人間の都合のよい方法にあてはめるのではなく、木の都合に合わせて考えることが、たいせつではないでしょうか。林業の現状や多様な生態系を学び、森について知る。それは、ひいては地球環境の未来をより良くすることにもつながります。

コンクリートの可能性を追求し続ける井上洋介さんを特集する。井上さんの建築は、永い年月建ち続けるための構造(骨格)と、最終的に現われてくるかたち(質感やディテール)が一体的につくられている。「素材の役割とは何かを考えたい」と井上さんは言う。型枠として使われた木の痕跡を残すコンクリートの空間が、庭の草木や石を取り込み、大地に根づいてゆく。今回の特集では、4つの住まいをディテールと施工方法を含めて紹介する。

20年後、30年後、100年後、さらにその先に向けて、これからどんな建築を目指し、建築という文化をどのように繋いでいくべきかを考える、リニューアル記念号。[特集]住まい 100年後の風景 住まいの100年後はどうなっているのか? 住宅に限らず、いまだに建物があっという間に壊され建て替えられているが、どこかの段階でそうしたやり方に限界がくる。20年後、30年後、100年後、さらにその先に向けて、これからどんな建築を目指し、建築という文化をどう繋いでいくべきだろうか。一言でいえば、住まい手や使うひとが「愛着を持てる建築をつくること」。これに尽きるのではないだろうか。それはつくり手が果たすべき役割である。木造、コンクリート造、伝統構法、在来構法、現代の設備、施工・解体時に環境負荷を少なくする建て方……。ここにその答として現れてくるかたちは多様だ。過去の建築が今の私たちに影響を与えているように、今の建築が、未来を生きるひとたちに何らかの影響を与えるだろう。だからこそ、建築は長い時間を見据えてつくらなければならない。

オフィスや自宅、サードプレイスなど、仕事内容によって働く場を選ぶハイブリッドワークが一般的になるなかで、さまざまな場所での仕事をサポートするプロダクトが多く登場しています。そして、オフィスはこれまで以上に「行きたい場所」として進化しているようです。 偶発的なコミュニケーションが生まれやすい仕掛けをつくったり、個人のタスク、またチームのプロジェクトの創造性を高めたりウェルビーイングに配慮したり、働く人たちが主役の空間づくりが求められています。もう一つの重要な視点が、その時々の働き方にフィットするように、余白をどう組み込むか。一人ひとりが「自分ごと」として愛着を持ち、空間を更新して使いこなせることが、行きたくなるオフィスのポイントになっています。

土地の記憶を留めつつ新たなかたちでよみがえった庭。登録記念物として申請手続きを進めたり、発掘調査が行われている庭。昔あったものに敬意を払いながら、現代に、そして未来につなぐために庭園を復元、修復するということは、庭師の仕事の大切な役割といえるだろう。今号では文化財庭園ではないが、現在進行形で庭園の価値を高めながら、次代につなぐ取り組みを行っている庭園を紹介する。

心身を解きほぐす、癒やしの場である風呂。それが最近、さらに進化しているようです。サウナブームもまだまだ盛り上がりを見せるなか、これからの温浴施設で重要なのが「体験」です。自然と一体化したり、非日常を味わったり、利用者が一歩踏みだすことで、より濃密な感覚を体験できる施設がつくられています。住宅では、プライベートサウナを設けて自分だけの贅沢な時間を味わうケースも。そのためには、環境や素材、動線や設備など、より綿密な設計が必須です。さらに、できないことはない、というほどデザインの自由度が高くなっているシステムバスの最前線や、絶滅の危機ともいわれる銭湯を、現代の暮らしぶりに合わせて改修したり、コミュニティの場として再生している例など、さまざまな視点から、いま新しい風呂の冒険を紹介します。

【デザコンとは】実践的・創造的技術者を養成することを目的とした、5年一貫の高等教育機関である高専の学生によって、毎年行われている全国高等専門学校デザインコンペティション。ロボコン、プロコン、プレコンと並び、全国47校の高専におけるメインイベントのひとつ。主に土木系・建築系を中心とする学生が、専門的な知識を基に作成した作品で技術(=エンジニアリング・デザイン)を競い合う大会。第19回目となるデザコンの全容を伝える公式記録集。今大会は、この時代にふさわしい新しいデザインの提案を期待して「NEW!!」をテーマに掲げ、3年ぶりに参加者が一堂に介して、佐賀県大牟田市の大牟田文化会館で対面審査を2日間実施。全5部門の競技の応募作品が267点となった。

八島正年さんと八島夕子さん。2人が手がける住まいは、室内にいても庭との繋がりを感じられるような開口部や、建物にそっと寄り添うように造り付けられたベンチなど、内と外を繋ぎ、心地よい居場所がつくり出されています。「環境や状況を思うままに改造するのではなく、寄り添いながら最小限の手を加えること。その環境に点在する何か無秩序でもやもやした見えないものに秩序を与え健在させること。それが建築するという行為の理想的な姿ではないか」と八島さんは語っています。特集では環境や規模の異なる住まい3題を紹介します。

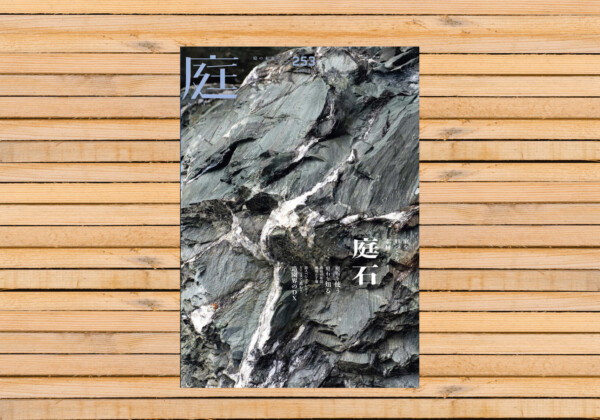

古来、日本の庭園では石が多用されてきた。1000年以上前に著された作庭のバイブル『作庭記』の「石を立てん事、まづ大旨をこころうべき也」が、今でもよく引用されるほどである。また、庭園の骨格を決めるのは石材であることは言うまでもないだろう。本特集では、さまざまな産地・石質のものが産出される石材の中でも「庭石」として役割を果たす石材と、特徴的な庭石を使った庭園を紹介する。石材は15種の丁場を訪ね、その特性を明らかにし、また地質図に掲載した石材の分布を表すなど、庭石として用いられている石材の概要の把握も試みた。

心身を解きほぐす、癒やしの場である風呂。それが最近、さらに進化しているようです。サウナブームもまだまだ盛り上がりを見せるなか、これからの温浴施設で重要なのが「体験」です。自然と一体化したり、非日常を味わったり、利用者が一歩踏みだすことで、より濃密な感覚を体験できる施設がつくられています。住宅では、プライベートサウナを設けて自分だけの贅沢な時間を味わうケースも。そのためには、環境や素材、動線や設備など、より綿密な設計が必須です。さらに、できないことはない、というほどデザインの自由度が高くなっているシステムバスの最前線や、絶滅の危機ともいわれる銭湯を、現代の暮らしぶりに合わせて改修したり、コミュニティの場として再生している例など、さまざまな視点から、いま新しい風呂の冒険を紹介します。

「築地」はなぜこれほどまで、人を惹きつけたのか?膨大な撮り下ろし写真をもとに、独自のアプローチでこの問いに迫る渾身の企画 。計画や計算だけでは決して生み出せないあの精緻なシステムは、文化や価値を共有する人々の、日々の弛まぬ直向きな生の営みが、長い時間をかけて作り上げたものだった。歴史の堆積が醸し出す築地市場のあの不思議な魅力を、本書で改めて現前させることを企図し、英文も併記して世界に向けて発信する。