【特別企画】審査員として迎えた建築の第一線で活躍する専門家たちへの特...

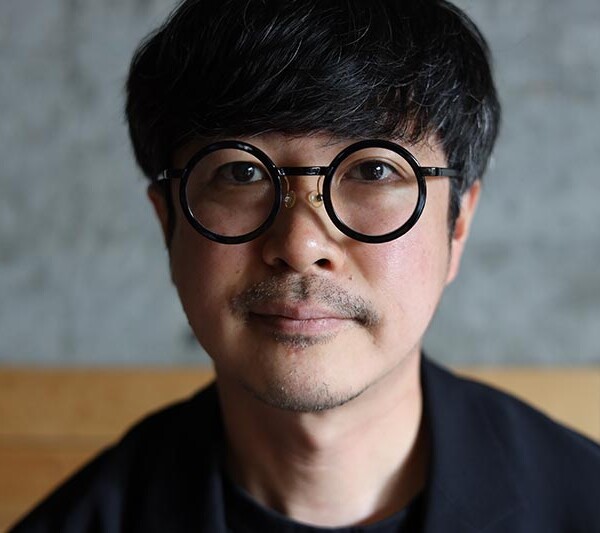

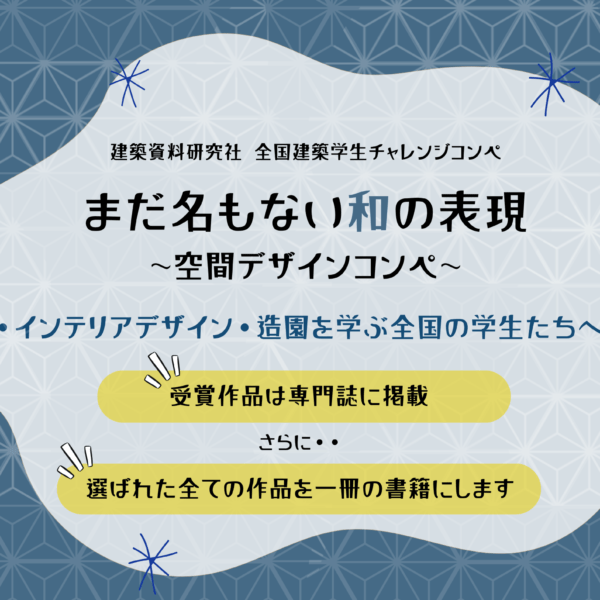

『建築資料研究社 全国建築学生チャレンジコンペ~まだ名もない和の表現~』コンペの特設ページでは、審査員として迎えた建築の第一線で活躍する専門家たちへの特別インタビューをお届けします。「和」の本質やその現代建築への活用、テーマ「まだ名もない和の表現」に込められた意図、審査員が重視するポイント、そして学生に向けた熱いメッセージなど、未来の創造を担う皆さんの参考となる貴重な内容が詰まっています。新たな視点と挑戦心を刺激する審査員の言葉から、このコンペに挑むヒントをぜひ見つけてください。